「死ぬまでにこれは観ろ!」 樋口真嗣(映画監督)×松崎健夫(映画評論家)【前編】

- 樋口真嗣 , 死ぬまでにこれは観ろ , 松崎健夫 , キネマ旬報 , キングレコード

- 2019年09月04日

「死ぬまでにこれは観ろ!」 樋口真嗣(映画監督)×松崎健夫(映画評論家)【前編】

アクションやドラマ、ホラーなど多彩なバリエーションに富み、S級からZ級までを揃えたラインナップで映画ファンの心を掴んできたキングレコードの「死ぬまでにこれは観ろ!」シリーズが今年で6年目を迎える。今年はブルーレイ93タイトル、DVD77タイトル、計170タイトルの洋画が揃う。そこで、長年同シリーズを購入、貢献してきたと自任する樋口真嗣監督と映画評論家の松崎健夫氏に、本シリーズの魅力を語っていただいた。

DVDを買うのはお布施のようなもの!?

松崎 このシリーズはご存じでした?

樋口 気になる作品が発売されるたびに買っていたらこのシリーズでした。ちなみに僕たちはコレクターじゃないですよ。帰依しているだけなので(笑)。並べといて「松崎さん、これ好きなんだ。分かってるね」みたいなことを示すもの。これは配信のプレイリストでは絶対分からない。あんなものに支配されてたまるかって、我々最後の世代の矜持です。

松崎 (笑)あがきですね。本当に自分が好きな作品に対して「私はちゃんとお金を払って所有しています」と、敬意を払っているところはあります。それにしてもDVD1900円、ブルーレイ2500円って安くないですか。

樋口 レーザーディスクでいくら使ったか分からない我々にすれば、この価格で高いと言っている奴がいたら、何を寝ぼけたこと言っているんだ!?と(笑)。

松崎 映画館に行ってパンフレットを買えばすぐこのくらいの金額になりますからね。しかも昔はビデオも1万5000~2万円していた。だから中高生の時は年に1本、選びに選んで買っていました。

樋口 神保町の三省堂書店の上階にAVコーナーがあって、確か2時間2000円くらいでビデオを借りて店内で観ることができました。そういう時代から我々はお布施を払い続けている。

松崎 「戦争のはらわた」(77)はメーカーを渡り歩いているので、変わるたびに買っています。画角や尺がちょっとずつ違う。それにしても「3枚買ったら1枚もらえる」ってあげすぎじゃないですか。

樋口 確か送られてくるんですよね。だから誰かにあげればいい。例えば、世代が違う後輩たちと飲んでいる時「あれ観てないのかよ」って言うのは簡単だけど、頭ごなしに言われたら普通は観ないですよね。それがある日、送られてきたら観ちゃうと思いませんか。ノブレス・オブリージュ、富を分配していく(笑)。そうすることで布教していくみたいなもの。「前話題になったこの作品、まだ観てないでしょ?」とか言って。好きな作品なら一人でも観た人を増やしたいから押し付ける(笑)。

松崎 映画の文化が広がる手法としてはいいですね。もらった1枚を人にあげて伝えるアイデアは素晴らしいと思います。

樋口 「死ぬまでにこれは観ろ!」を自分もやっていいんだみたいな。

たくさんある映画の中から何を勧め、選択するか

樋口 映画に関するシリーズのネーミングって「死ぬまでにこれは観ろ!」っぽいものも多いですね。

松崎 「観ずに死ねるか!」とか。

樋口 ハードディスクレコーダーで録ったものをブルーレイに焼くかどうか迷う映画ってありますよね。まぁいいやと消した瞬間、「俺はこの映画を多分一生観ないな」って気付くわけです。リモコンを操作している時に自分の人生の終わりを悟るという。それは否定したい。だとすると、ハードディスクレコーダーとかBD-Rじゃダメ。4Kテレビにした途端、画質の差が明らかになるし、ブルーレイを買っていつかは観なきゃ。

松崎 しかも旧作はどんどん増えていく。近年は年間1200本前後公開されているので10年で1万本近く。しかもパッケージは安く買えるし、レンタル店にもある、配信でも観られる。あまりにたくさんあって何を観たらいいか分からないって時に、今回のようにある程度キュレーションされているのは作品の観方として良いかなと思って。

例えば、お店によっては《厳選ホラー映画》のくくりで、「ファンハウス 惨劇の館」(81)「スペースバンパイア」(85)「悪魔のいけにえ2」(86)「マングラー」(95)と並べてディスプレーすれば、トビー・フーパーはホラー映画の人だと分かる。「ガーディアン/森は泣いている」(90)のウィリアム・フリードキンは刑事ものの「L.A.大捜査線/狼たちの街」(85)もラインナップに入っているし、「フレンチ・コネクション」(71)「エクソシスト」(73)を撮っていることをさらに知れば、ホラー映画の見え方も変わってくるかも。たくさんある中から勧めることが今必要なのかなと思います。配信系はまだお勧めが絞り切れていないし。

樋口 サムネイルがひどい。お勧めを見たところで、結局内容が伝わってこない。そうは言っても先ほどのリモコンの話じゃないですが、我々は番組表で選ぶじゃないですか。それは多分、子どもの頃から新聞のテレビ欄を見ているお蔭で、その番組がどんな内容かを察知する特殊な能力がある。

松崎 分かります! 何か匂いがしますよね。

樋口 そう。字だけで分かる。『ぴあ』のロードショー案内で、切手くらいの一枚の写真と解説だけで嗅ぎ分けた。恐らく今の子どもたちにも配信系のサムネイルから内容を嗅ぎ取る能力が備わるかもしれない(笑)。

紐づけて観ると映画はもっと楽しめる!

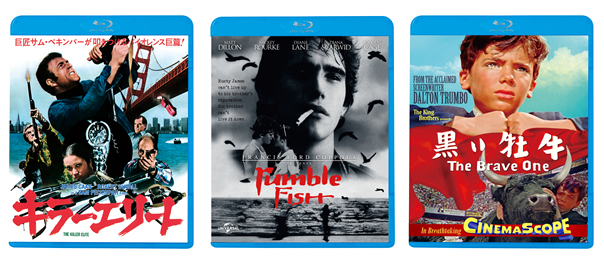

樋口 それにしてもこのシリーズのジャケット写真は封切時のポスターベースのものが多いですよね。70~80年代の映画配給会社が、なんとしてもこの映画を売ってやろうみたいな、〝売らんかな〟みたいな禍々しさがある。

松崎 ジャンルが違っても、売り切っちゃう強引さとか(笑)。

樋口 山師が作っている感じがしていいよね。今はアプルーバルを取らないとダメみたいなものばかり。「キラー・エリート」(75)は公開当時のビジュアルですね。「黒い牡牛」(56)もそうかな。このラインナップを見ると、スタジオ・システムが崩壊しかかった50年代後半から、1回立ち直るまでの20~30年くらいの作品が多いですね。混とんとした時代。語弊があるかもしれませんが、今だったら劇場公開されない作品も多い。しかもここに選ばれている映画だってごく一部。この俎上にも載らない映画ってたくさんあるわけです。

松崎 70年生まれの自分にとってはやはり80年代の中高生の時に観ていた映画が一番刺さります。

樋口 映画に飢えていたと言うか、映画なら何でも観ていた時代。

松崎 そうです、そうです。その頃の映画がやっぱり自分のベースになっていて。このシリーズの主な購入者が40~50代というのも、多分僕と同じ年代で10代の時に観た映画じゃないかなと思うんです。作品によってはパッケージ化されていなくて、長らく観られていなかったものもあります。

樋口 70~80年代の『ぴあ』に掲載されていた都内映画館のラインナップを観ているとクラクラします。「この2本立てでやってる!」みたいな。「こんな作品あったけど、結局パッケージ化されないままだな」という映画もあって。だから掘り出しタイトルはまだありそう。「ランブルフィッシュ」(83)ってパッケージ化されていました?

松崎 DVDだけ出ていました。昨年ブルーレイが発売されて今回が初廉価。「黒い牡牛」は昨年パッケージ化されたばかりだから初廉価は早いですよね。「黒い牡牛」は赤狩りで証言を拒否し逮捕されたダルトン・トランボが偽名で脚本を書き、ロバート・リッチ名義で原案を担当。アカデミー賞原案賞を受賞したけど、名乗り出ることができなった。「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」(15)と紐づけると、いろんな作品を観る意味が出てきて面白いと思います。

例えば「IT/イット 〝それ〟が見えたら、終わり。」(17)の続篇が11月に公開されますが、第1作は高校生の入りが多かったんです。その子たちの中に感度のいい子がいて「(原作者の)スティーヴン・キングって聞いたことがある」と、これまで映画化された作品に手を広げ、「マングラー」まで辿り着ければ(笑)。

樋口 さらにスティーヴン・キング監督作「地獄のデビル・トラック」(86)まで辿り着いてほしいな。

(後編に続く…)

㊧樋口真嗣(ひぐち・しんじ)/1965年生まれ、東京都出身。高校卒業後、東宝撮影所特殊美術課特殊造形係に入る。同年、ガイナックスに参加。95年「ガメラ 大怪獣空中決戦」で特技監督を務め日本アカデミー賞特別賞を受賞。監督作は「ローレライ」(05)「日本沈没」(06)「隠し砦の三悪人」(08)「のぼうの城」(12)「進撃の巨人 ATTACK ON TITAN」シリーズ(15)「シン・ゴジラ」(16)など。21年公開「シン・ウルトラマン」が発表された。

㊨松崎健夫(まつざき・たけお)/1970年生まれ、兵庫県出身。東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻修了。テレビ、映画の現場を経て、映画専門の執筆業に転向。数多くのテレビ、ラジオ、ネット配信の情報番組に出演。本誌ほか、映画の劇場用パンフレットなどに多数寄稿。キネマ旬報ベスト・テン選考委員、田辺・弁慶映画祭審査員、京都国際映画祭クリエイターズ・ファクトリー部門審査員などを務める。共著『現代映画用語事典』(キネマ旬報社刊)ほか。

文=岡﨑優子/制作:キネマ旬報社(キネマ旬報9月上旬号より転載)