なぜ感動するのか?『長いお別れ』が映す家族のつながり

- 2019年06月05日

(c)2019「長いお別れ」製作委員会 (c) 中島京子/文藝春秋 ◎5月31日(金)より全国にて

なぜ感動するのか?『長いお別れ』が映す家族のつながり

初の長篇商業映画『湯を沸かすほどの熱い愛(以下『湯を沸かす』と略)』(2016年)で高い評価を受けた中野量太監督。その彼が、直木賞作家・中島京子の小説「長いお別れ」を映画化した。これは認知症になった山﨑努の父親と、それを支える松原智恵子の母親。竹内結子の長女・麻里、蒼井優の次女・芙美という一家4人の7年間にわたる触れ合いを描いたもの。実は中野量太がこの映画の監督オファーを受けたのは、『湯を沸かす』の公開前。プロデューサーの原尭志は中野監督の自主長篇映画『チチを撮りに』(2013年)を観ていて、そこに描かれた家族の話に、原作と共通する匂いを感じて監督をオファーした。しかし当時商業映画は未経験だった中野監督は、最初その申し出に驚いたという。

原作ものをやるのには躊躇があった

(c)2019「長いお別れ」製作委員会 (c) 中島京子/文藝春秋

中野量太監督(以下、中野監督):「オファーをもらって、僕でいいのかなと思ったんです。すぐに原さんには、完成したばかりの『湯を沸かす』を観てくれと言いました。『チチを撮りに』よりは、もう少し成長していますからと言い添えましたけれど(笑)」

『湯を沸かす』を観て、さらに原プロデューサーはこの映画を撮れるのは中野監督しかないと確信した。一方の中野監督はこれまでオリジナル脚本で作品を作って来ただけに、原作ものをやるのには躊躇があった。

中野監督:「原作を読んでから判断しようと思いました。読むと面白かったんです。僕が映画を作るときに大事にしていることが二つある。一つは、今作られるべき映画を作りたいということ。この物語は認知症がテーマで、今絶対に作らなくてはいけないものだと感じました。もう一つはずっと家族の映画を作って来たんですが、僕が描く家族は状況が厳しい。でもその中に人間のおかしみや温かさを映し出して、家族のつながりを描くのが僕のスタイルだと思っている。その部分も原作が持つ味わいと一致していました。だから小説を読んだときから、自分だったらこう撮るとイメージしていました。特に一家の孫である少年で終わるラストシーンが大好きで、読み終わった時にはこれを撮りたいと、原作ものを初めてやる気になっていました」

脚本作りでも新しいことをしたかった

(c)2019「長いお別れ」製作委員会 (c) 中島京子/文藝春秋

(左から)山﨑努、中野量太監督、蒼井優

そこでまず脚本作りを始めた。これまでは単独で脚本を書いてきたが、今回は大野俊哉と共同脚本になっている。

中野監督:「原作ものをやるのも新たな挑戦でしたし、脚本作りでも新しいことをしたかった。一人で書くと、自分の枠を越えられない気もしていたので。大野さんには以前の作品から、脚本を書いたら見せて、アドバイスをもらっていたんです。初の原作ものという不安もありましたから大野さんの知恵を借りて、仕事として一緒にやってみようと思いました。主に大野さんにやってもらったのは土台作りです。原作は10章からなる連作短篇で、10年にわたる話。それを1本の映画にするには、どうすればいいかを一緒に考えました。それで、大きく二本柱を作ったんです。一つの柱はお父さんが認知症になっていく段階を四つに分けて、時間の経過を表現する。もう一つの柱はお父さんと関わる世代を、いつも一緒にいるお母さん、たまに会う娘二人、それと麻里の息子である孫という三世代にして、徐々に記憶を失っていくお父さんとどのようにかかわるかを描こうと。この二つの柱を明確に打ち出すために原作では10年の話だったのを7年間にして、三人姉妹を映画は二人姉妹にしました。また孫も原作ではもっと人数がいますが、一人の少年にして三世代の人間たちを整理していきました。脚本の土台作りにかなり時間がかかりましたが、土台が出来てからは僕が脚本書きを引き受けて、あとは大野さんにチェックしてもらう形で作業を進めました」

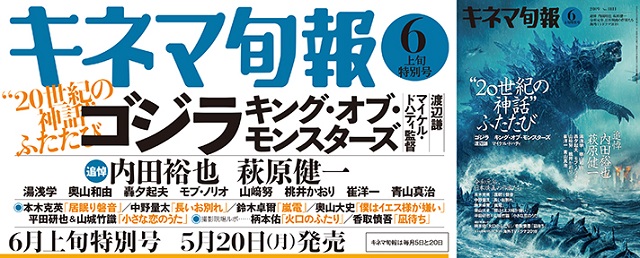

記事の続きは『キネマ旬報』6月上旬特別号に掲載。インタビュー後半では、作品の要となる父親役・山﨑努とのやりとりや撮影中のエピソードなどを語っている。今号では「日本映画の多様な作り手たち」と題して、注目の監督、スタッフにインタビューをおこなった。『居眠り磐音』本木克英、『小さな恋のうた』山城竹識&平田研也、『嵐電』鈴木卓爾、『僕はイエス様が嫌い』奥山大史らの記事を掲載している。(文中敬称略)

制作:キネマ旬報社