ハンガリーの至宝メーサーロシュ・マールタ監督特集が決定。著名人コメント到着

- メーサーロシュ・マールタ , ドント・クライ プリティ・ガールズ! , アダプション/ある母と娘の記録 , ナイン・マンス , マリとユリ , ふたりの女、ひとつの宿命

- 2022年10月21日

ハンガリーが誇る巨匠であり、ベルリン国際映画祭で女性監督として初の金熊賞に輝いたメーサーロシュ・マールタ。レストアで甦った彼女の作品群が日本初上陸、2023年初夏に新宿シネマカリテほかで全国公開される。著名人コメントが到着し、クラウドファンディングがスタートした。

アニエス・ヴァルダやヴェラ・ヒティロヴァと並んで重要な女性映画作家でありながら、日本では1985年の第1回東京国際映画祭〈映画祭の映画祭(世界主要映画祭受賞作)部門〉で「Diary for My Children」が上映されたのを除き、いずれの作品も未公開のメーサーロシュ・マールタ。

2017年より初期作の修復が進み、2019年のベルリン国際映画祭や2021年のカンヌ国際映画祭で上映されて世界的な再評価が進んでいる。そしてこのたび、修復が済んだ作品群より、1975年ベルリン国際映画祭金熊賞に輝いた「アダプション/ある母と娘の記録」をはじめとする5本が日本公開。

女性の主体性を脅かす社会の相貌を描き続ける彼女の作品は、今だからこそ新鮮さとともに、喫緊の視座を観る者に与えるはずだ。

※「MOTION GALLERY」でのクラウドファンディングが10月21日(金)12:00開始予定(▶︎ こちら)。

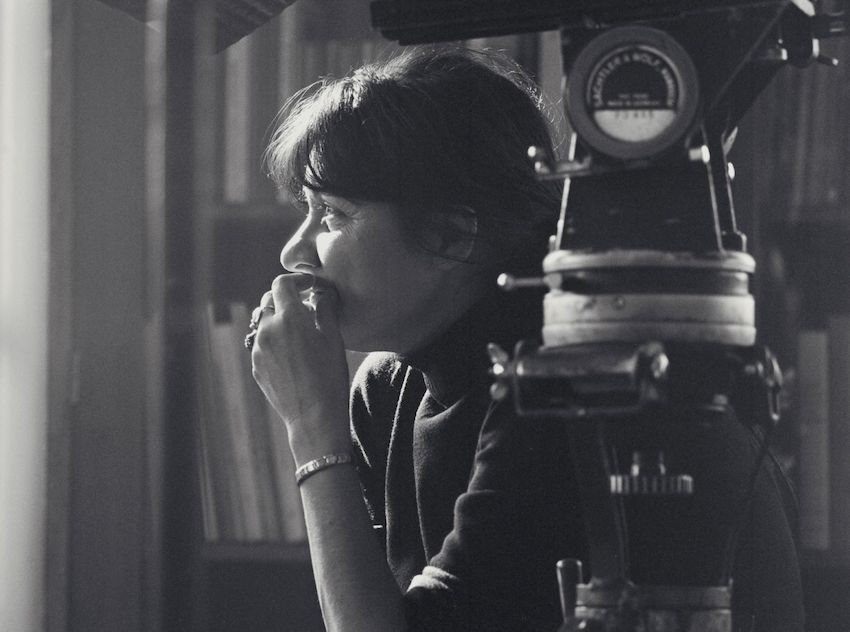

監督:メーサーロシュ・マールタについて

1931年、ハンガリーの首都ブダペシュトに生まれる。ファシズムが台頭する戦間期、両親と共にキルギスへ逃れるも、父親はスターリンの粛清の犠牲となり、その後に母は出産で命を落とした。ソヴィエトの孤児院に引き取られ、戦後ようやくハンガリーへ帰郷。

1968年から長編映画を撮り始める。残酷な社会のなかで日々決断を迫られる女性たちの姿を描きながら、ファシズムの凄惨な記憶や、東欧革命の前兆であるハンガリー事件の軌跡など、暴力と化す社会の相貌をも捉えていく。

1975年の「アダプション/ある母と娘の記録」は、第25回ベルリン国際映画祭で女性監督としてもハンガリーの監督としても初となる金熊賞受賞を果たす。その後もカンヌ国際映画祭をはじめ数々の国際映画祭で受賞し、アニエス・ヴァルダらと並んで同時代の重要な女性作家としての地位を確立した。最新作は2017年の「Aurora Borealis: Northern Light」。

応援コメントは以下(順不同・敬称略)。

最高傑作の数々を世に送り出した、ハンガリーを代表する女性監督メーサーロシュ・マールタの作品が日本でも鑑賞できるようになることを歓迎します。人間ドラマとハンガリーの20世紀の歴史も描かれる作品を是非ご覧ください。

──パラノビチ・ノルバート(駐日ハンガリー国特命全権大使)

※以下、「アダプション/ある母と娘の記録」へ寄せて

なんて芳醇な映画だろう。主人公の女性のさみしさと気高さ。その眼差しには生きることの哀しみも強さも、愛への羨望も諦めもすべてが詰まっている。孤独さえも人生の豊さの一部であることをメーサーロシュ・マールタ監督は教えてくれる。

──外山文治(映画監督)

社会主義体制下でも性差を超えて平等というわけではないことをメーサーロシュは堂々と描く。子供を持つことを決意したヒロインが五感を研ぎ澄まし、制度の仕組みや人間関係を見極めつつ目的に向う勇気が素晴らしい。

──田中千世子(映画評論家)

共産体制下のフェミニズムが鮮烈に描かれていることに感銘を受け、その問題意識が現在世界でも通用してしまうことに嘆き、クールなリアリズムのタッチに息を呑む。疑似母娘関係で結ばれるふたりの女性の心情を伝えるショットの積み重ねはしなやかにして優雅だ。やがて、親、パートナー、そして子を持つことへの普遍的なエモーションが張り詰める。疑いなくメーサーロシュ・マールタ監督の傑作のひとつであり、本作ほど、いま再発見されるにふさわしい作品はないだろう。

──矢田部吉彦(前東京国際映画祭ディレクター)

子供が欲しい四十代の女と、両親にネグレクトされた十代の少女。

二人の間に芽生えるものが擬似家族的ものでもなければ、単なる友情でもロマンスでもない、名付けえぬ不思議な絆であることに心惹かれました。

女性同士に芽生えた新しい関係性をドキュメントで見ているようなスリルと、生き抜いていこうとする女性たちへの眼差し。唯一無二の作品です。

──山崎まどか(コラムニスト)

「アダプション/ある母と娘の記録」で描かれる、世代を超えた女性同士の稀有な結びつき。彼女たちの顔は向かい合うよりも、並んで同じ方を向いた瞬間に鮮烈な印象を残す。メーサーロシュ・マールタは、すでにここで男性に依拠しない女性の生き方を毅然と提示していた。

この時代にいたのは決してアニエス・ヴァルダだけではなかったと、いまこそもう一度刻み直さなければならない。

──児玉美月(映画執筆家)

▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 上映作品

「ドント・クライ プリティ・ガールズ!」(1970)

原題「Szép lányok ne sírjatok」 英題「Don’t Cry, Pretty Girls!」 モノクロ/85分/2Kレストア

ビート音楽のファンである不良青年たちは、工場で働きながらうだつの上がらない日々を送っている。ユリは不良青年のひとりと婚約しているが、あるミュージシャンと恋に落ちた。ギグを開くという彼と共に、ユリは小旅行へ出発。しかし、嫉妬深い婚約者とその不良仲間たちは執拗にふたりを追い……。

溢れんばかりのビート・ミュージックとともに社会の閉塞性が刻印された、珠玉の音楽逃避行劇。

「アダプション/ある母と娘の記録」(1975)

原題「Örökbefogadás」 英題「Adoption」 モノクロ/87分/4Kレストア

工場勤務の未亡人である43歳のカタは、既婚の同僚と不倫している。子どもが欲しいが、愛人は一向に聞き入れない。ある日、カタは寄宿学校で生活する17歳のアンナと出会い、面倒を見ることにした。ふたりは次第に奇妙な友情を育み……。

メーサーロシュの名を一躍世界に知らしめた記念すべき作品。家父長制を歯牙にもかけぬ主人公たちの親密さは見逃せない。

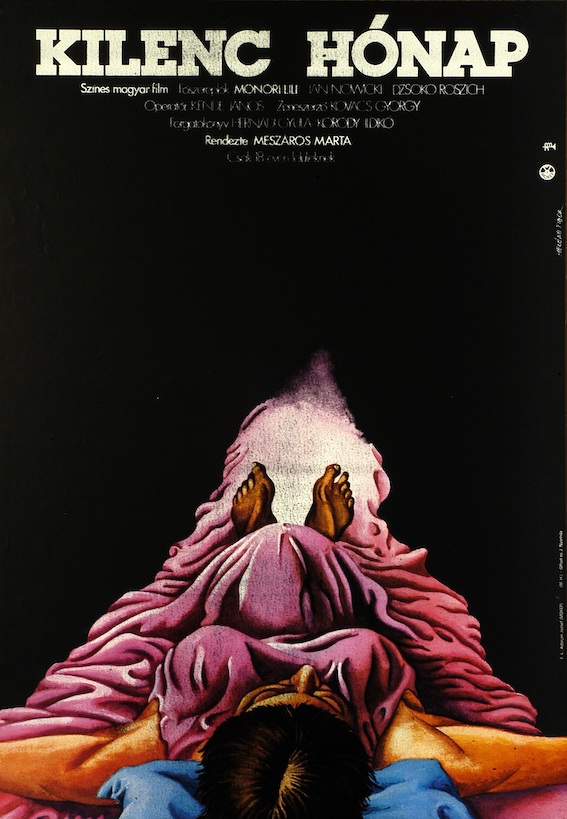

「ナイン・マンス」(1976)

原題「Kilenc hónap」 英題「Nine Months」 カラー/90分/4Kレストア

農学を学びながら工場に勤めるユリは、上司と恋に落ちる。ユリは上司に誠実な関係を望む一方、前夫との子どもがいることを隠している。やがて彼女の秘密が明らかになるも、上司は子どもの存在を受け入れる心の準備ができておらず……。

ドキュメンタリー作家としてキャリアをスタートさせたメーサーロシュが、作為性や修飾を極限まで削ぎ落した「真実」の記録。

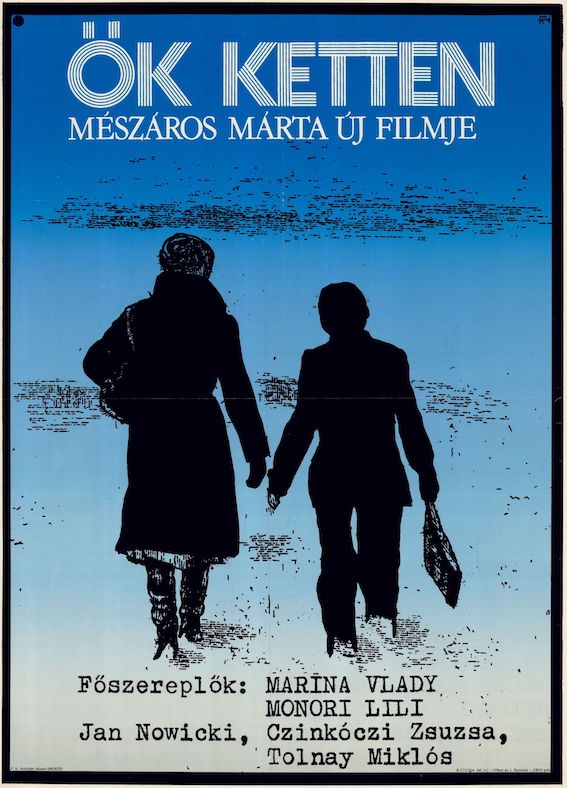

「マリとユリ」(1977)

原題「Ők ketten」 英題「The Two of Them」 カラー/92分/4Kレストア

マリの夫は偏狭で、ユリの夫はアルコールに依存している。彼女たちは辛い夫婦生活を乗り越え、慰めを求め合う。互いの葛藤を知ったふたりは、それぞれの人生を歩むべく、ある決断をする……。

結婚生活に絡めとられる2人の女性の連帯を、厳しくも誠実な眼差しで捉えた精緻な秀作。

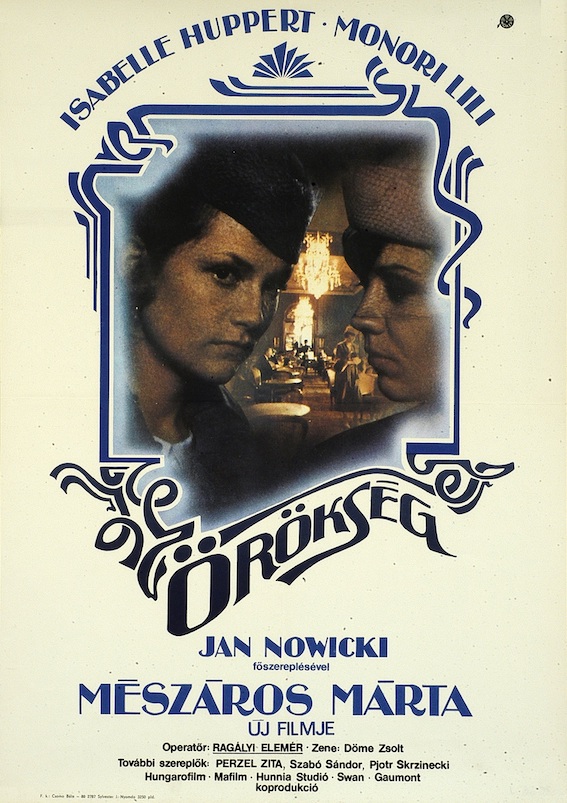

「ふたりの女、ひとつの宿命」(1980)

原題「Örökség」 英題「The Heiresses」 カラー/109分/4Kレストア

1936年、ユダヤ人のイレーンは、裕福な友人のシルビアに相談を持ち掛けられる。シルビアは不妊に悩んでおり、自身の夫とイレーンとの間で子どもをつくってほしいというのだ。その子が莫大な財産を相続することが約束されるも、彼らの関係は悪化の一途を辿る。その頃、世界ではファシズムが台頭し……。

さまざまな文化圏の監督と協業を続けるイザベル・ユペールは、最初期の重要な出演作として本作を挙げている。この後、メーサーロシュは「日記」4部作に代表される歴史映画を手掛けていくが、その契機としても見落とせない意欲作。

© National Film Institute Hungary - Film Archive

後援:駐日ハンガリー大使館/リスト・ハンガリー文化センター 配給:東映ビデオ