絵の中で戦死者は語り続ける。「丸木位里・丸木俊 沖縄戦の図 全14部」

- ジョン・カビラ , 丸木位里・丸木俊 沖縄戦の図 全14部 , 河邑厚徳

- 2023年06月12日

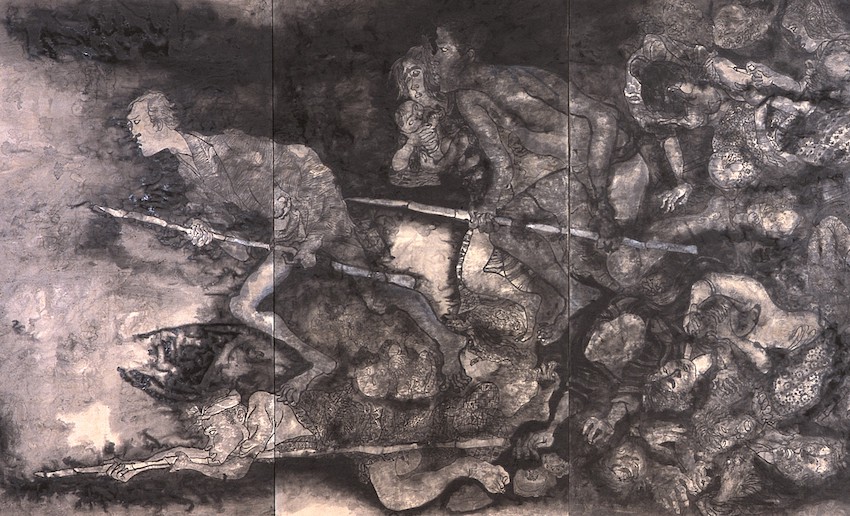

ノーベル平和賞候補となり、朝日賞や埼玉県民栄誉賞などを受賞した水墨画で風景画家の丸木位里(1901‐1995)と人間画家の丸木俊(1912‐2000)夫妻。ふたりが6年をかけて『沖縄戦の図』全14部を制作していく軌跡を追ったドキュメンタリー「丸木位里・丸木俊 沖縄戦の図 全14部」が、6月17日(土)より沖縄・桜坂劇場で先行公開、7月15日(土)よりポレポレ東中野ほかで全国順次公開される。予告編と監督コメントが到着した。

『原爆の図』『南京大虐殺』『アウシュビッツ』など、40年にわたり一貫して戦争の地獄図絵を描いてきた夫妻。アメリカ側が撮った写真しか残っていない1945年の沖縄戦をめぐり、「日本人側から見た記憶を残しておかなければいけない」と思い立ったふたりは、1982〜1987年に沖縄戦を取材し、『沖縄戦の図』14部(『久米島の虐殺1、2』『暁の実弾射撃』『亀甲墓』『喜屋武岬』『ひめゆりの塔』『沖縄戦―自然壕』『集団自決』『沖縄戦の図』『ガマ』『沖縄戦―きやん岬』『チビチリガマ』『シムクガマ』『残波大獅子』)を制作した。怒りに溢れたそれらの作品群は、米軍が「美術館建設のためなら」と特別に返還した地に建った佐喜眞美術館に収蔵されている。

映画では夫婦が現地の人々にインタビューし、沖縄戦のさまざまな側面が明らかに。そして「反戦反核の画家」と一言では語れない、ふたりの命に対する眼差しが浮き彫りとなる。また、若い沖縄民謡唄者の新垣成世と同級生で平和ガイドでもある平仲稚菜が『沖縄戦の図』などから学び、民謡で戦争体験を継承していく姿も織り込まれている。

〈監督・撮影:河邑厚徳コメント〉

2020年、はじめて「沖縄戦の図」の前に立った瞬間、金縛りにあったように言葉を失った。美術館を出た時には、一枚一枚の絵を貫いたアートドキュメンタリーを作りたい気持ちに火が付いていた。

映画公開を前に、G7広島サミットを見ていて、「沖縄戦の図」が宜野湾の佐喜眞美術館に収められている意義は想像以上に大きいと感じた。丸木位里、俊は「原爆の図」で世界に知られる画家である。二人の画家は、広島、南京大虐殺、アウシュビッツと第二次世界大戦の三大虐殺を描き上げ、強く望んで1982年12月に沖縄の土を踏んだ。40年間の沈黙がとけ体験者がようやく語り始めた時である。あの悲劇の歴史を伝え続けなければ、戦争はまた起きるという危機感を画家と沖縄住民が共有した。皆が丸木夫妻を応援し、いい絵を描いてくれと願い、協力した。

映画では、初めて沖縄戦の図・全14部をのこらず紹介した。個々の絵についての解説はあるが、それを積み重ねてみると画家の考えの軌跡が見えてくるのではないだろうか。絵に描かれていたのは「空爆」や「空襲」と違う様相を見せた地上戦の真実、愚劣な軍隊、嘘と洗脳で死んだ民間人。二人の画家は終戦後に起きた久米島の虐殺から描き始めたが、最後は読谷村の戦後を描ききって未来の沖縄へと希望を託した。

「丸木位里・丸木俊 沖縄戦の図 全14部」

ナレーション:ジョン・カビラ

朗読:山根基世

出演:新垣成世、平仲稚菜、島袋由美子、平良修、平良悦美、真喜志好一、佐喜眞道夫、山城博明、吉川嘉勝、丸木ひさ子、岡村幸宣、知花昌一、山内徳信、金城実、本橋成一、石川文洋

資料提供:沖縄県公文書館、ひめゆり平和祈念資料館、久米島博物館、読谷村教育委員会、原爆の図 丸木美術館、琉球新報社

映像提供:NHK 1984年「日曜美術館 戦世の画譜」、シグロ/パラブラ 1983年「水俣の図 物語」1987年「ゆんたんざ 沖縄」

リサーチャー:上間かな恵

イラスト:黒田征太郎 ポスターデザイン:ぎすじみち タイトルCG:中村照雄、中村博子 技術:丸山俊、鈴木絢子、赤川淳 編集:荊尾明子 主題曲:川田俊介 音楽監督・音響デザイナー:尾上政幸 助監督:佐喜眞淳

監督:撮影:河邑厚徳

配給宣伝:海燕社、アルミード

2023/JAPAN/カラー/16:9/ステレオ/88min

©2023 佐喜眞美術館 ルミエール・プラス

公式サイト:https://okinawasennozu.com/

公式ツイッター: @OKNWsen14movie