新進クリエイターインタビュー”岩井澤健治” 7年以上に及ぶ個人制作期間経て完成させた「音楽」

新進クリエイターインタビュー”岩井澤健治” 7年以上に及ぶ個人制作期間経て完成させた『音楽』

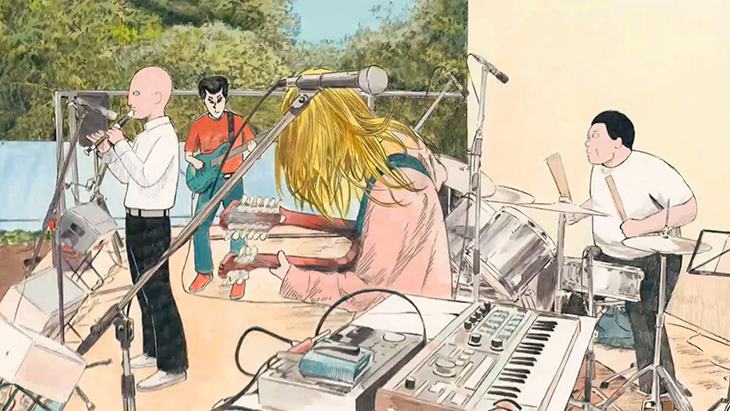

2020年1月に劇場公開され、単館系としては異例の大ヒット。さらに仏アヌシー映画祭などで国際的な評価も得た「音楽」。インディペンデントの長篇アニメーションとして、日本映画に新たな地平を切り拓いた画期的な一作だ。その中心人物である岩井澤監督に、作品の苦労や今後の見通しについて、改めて話を聞いた。

「音楽」という特異な存在

――「音楽」が公開されてから約1年。振り返って今の心境をお聞かせください。

岩井澤:公開したらパッと手が離れて、次の企画に移れるかなと考えていたんですが、甘かったです(笑)。今回のBD発売を含め、いろいろとやるべきことがあって。なんだかずーっと「音楽」が続いている状態ですね。

――公開後の観客からの反応で、とくに目を引いたものは?

岩井澤:“間”を活かした演出を、多くの方が作品の魅力としてすんなりと受け取ってくれたのは、意外でもあり、嬉しくもありました。アニメーションって、動かすことが基本なので、“間”というものはまず存在しないんです。でも、「音楽」ではそれをあえて大胆に用いることで、物語的にもメリハリが出せるんじゃないかって考えたんです。セオリーからは外れるけれど、作品としてはプラスになるはずだと。今回は「アニメーションだったらこう」という枠を外して、あくまで「映画」としての演出をやろうとしたんですが、それが受け入れられた手ごたえがありました。

――アニメ業界の方々からの反応も気になりますが。

岩井澤:「音楽」って、インディペンデントの長篇アニメーションという、それまでにあまり例のない、不思議な立ち位置の作品なんです。その中途半端さもあってか、一部、アニメーターや評論家の方からは好意的な意見がある一方で、「え、なにこれ?」と戸惑う反応が多かったように思います。たまにエゴサーチすると、普段見ているアニメとのルックの違いに否定的な意見や、商業でアニメーションに関わっている方からも、インディペンデントの作り手からも、「なんか観たくない」みたいな、微妙な反応を目にすることはありました……。まぁ、観たら面白そうだから悔しかったのかな、と良いほうに考えていますけど(笑)。それからインディペンデントでやっている人たちは、いつか長篇を撮りたいという憧れがあると思うんです。だから、こういう作品が出てきたことが嬉しい反面、悔しくもあるんじゃないかと。

――自主制作で長篇劇場アニメーションを生み出した苦労を改めて伺いたいのですが。

岩井澤:インディペンデントの監督って、スタッフの手配からなにからすべてを自分でやらなきゃいけないんです。むしろ監督業のほうがおざなりになる(笑)。そこに尽きますね。金銭面に関しては、お金がないなら時間を掛けようって考えだったので。予算が足りなくなったら僕だけで作業すればいいやって。

――あらゆる面での意思決定を自分ひとりでというのは、確かに辛そうです。

岩井澤:7年も掛けたとか、手描きで4万枚も作画したから、すごくこだわりを持っているイメージを持たれがちですが、むしろ逆なんです。周りに頼める人がいたら全然おまかせしたいタイプなんですけど、いなかったので仕方なく自分でやるという方法論でした(笑)。制作中は生活を切り詰めたりして大変でしたけど、「完成させれば勝ち」だと思って、黙々と作業していましたね。逆にそう思わないと、続けられなかった。「音楽」は完成すれば絶対に注目されると思っていましたから。

――どの時点で、その確信を得ましたか?

岩井澤:フェスのシーンがうまくいったときですね。「ウッドストック/愛と平和と音楽の3日間」(70)とか、昔のライブ映画ってカメラマンもステージに上がってミュージシャンの近くで撮っているじゃないですか。あれをアニメで、しかもロトスコープ(*1)でやれば絶対にすごいものができるというヴィジョンが最初からあったんです。でも、それを自分がうまく伝えられなかったせいで、ライブハウスで代用できないかなんて言われちゃって。一時は実現できるかわからない状況に陥ったんですけど、無事にできたときは「ああ、これでイケるな」って。

(*1)ロトスコープ……実写映像を基にそれをトレースしてアニメーションにする手法。1910年代にマックス・フライシャーによって開発された。

アニメーション映画の世界はまだまだやりたい放題だと思っています

――本作最大の見どころであるフェスシーンも含め、音を映像化する苦労があったかと思いますが。

岩井澤:企画の段階からこの作品には音が重要だと言われていて、僕も最初はそう思っていたんですけど、言われ続けてだんだん腹立ってきて(笑)、そもそもアニメーションなのに、なんで画よりも音が大事なんだって、画が一番大事に決まってるじゃないかと。そこから、まずは画をつくって、後からそれに合う音を付けましょう、という方針に切り替えたんです。だから最初の2年くらいは音のヴィジョンがないままつくっていました。音について考え始めたのは、やっぱりフェスのシーンに取り掛かったときですね。お願いしたミュージシャンの方にイメージを伝えて、出てきたものがほぼ一発OKだったので、あんなに考えていたのはなんだったんだろうと思いましたよ(笑)。

――では、音を映像化してやろうという思惑はとくになかった?

岩井澤:そうですね。むしろ面白い画をつくるので、それに合う音楽をつけて、という感じでした。まあ、実際はロトスコープなので、演奏シーンなど同録のところもあるんですけど。

――「音楽」では、ロトスコープというある種古典的な手法を用いて新たなルックを生み出したわけですが、監督はアニメーション表現の現状についてどのようにお考えですか?

岩井澤:アニメーションは表現としてまだまだ多様性がないジャンルだと思っています。とくに日本のアニメは、限られたヒットするものにアプローチする企画が多い。正直、「音楽」も実写だったらオフビートなコメディということでそれほど目立たなかったはず。でも、アニメになった瞬間に“いままで見たことがない”作品として目立った。それほど多様性がないんです。だから、正直アニメーションはやりたい放題という感じで、いろんなアプローチができると思っています。

――次回作もロトスコープで?

岩井澤:次はエロスをテーマにしたものを考えています。アニメーションでエロスというとSFやファンタジーみたいなのを想像しがちですけど、四畳半的な感じで。それをまたロトスコープでやると、生々しさが実写よりも増すかなと思って。アニメーションは海外でも依然として子供向きの作品が主流なので、大人向けの作品を作りたいし、需要は絶対にあるなと睨んでいます。

文=平田裕介/制作:キネマ旬報社

(キネマ旬報1月上下旬合併号「新進クリエイターインタビューそれぞれの挑戦」より転載)

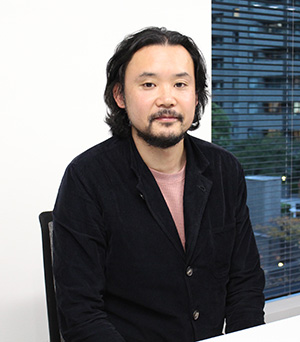

岩井澤健治(いわいさわ・けんじ)/1981年生まれ、東京都出身。高校卒業後、石井輝男監督に師事。その傍ら独学でアニメーション制作を始め、08年に短篇「福来町、トンネル路地の男」を発表。長篇第1作となる「音楽」は脚本、絵コンテ、作画監督など1人7役をこなし7年半の歳月をかけ完成された。

アニメーション映画「音楽」

●2020年12月16日発売

●数量限定豪華版Blu-ray[2枚組:本編Blu-ray +特典Blu-ray ]

価格:7,800円(税抜)

●DVD/Blu-ray

価格:3,800 (税抜)/ ¥4,700(税抜)

●発売元・販売元: ポニーキャニオン

© 大橋裕之 ロックンロール・マウンテン Tip Top