フランソワ・トリュフォー生誕90周年特集、著名人コメント到着

- フランソワ・トリュフォー , ジャン=ピエール・レオー

- 2022年06月13日

フランソワ・トリュフォー特集上映【生誕90周年上映 フランソワ・トリュフォーの冒険】が、6月24日(金)より角川シネマ有楽町ほかで全国順次開催。女優の瀧内公美、作家の金井美恵子、女優の美波、諏訪敦彦監督、深田晃司監督、作家の山内マリコ、音楽家・DJ の小⻄康陽ら12名のコメントが到着した。

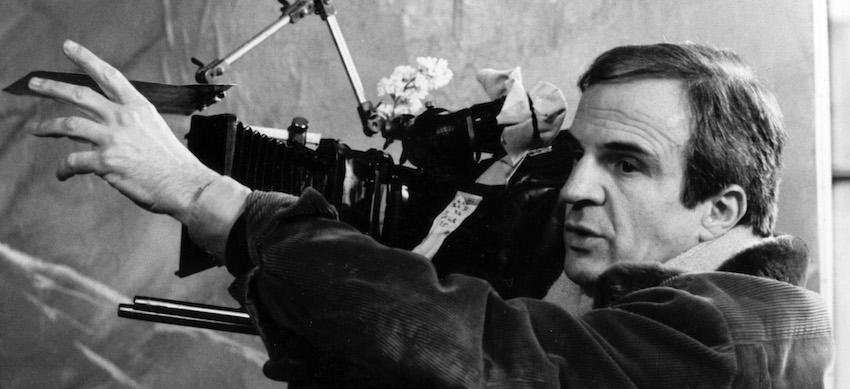

[caption id="attachment_12739" align="alignnone" width="850"]

フランソワ・トリュフォー © DR[/caption]

フランソワ・トリュフォー © DR[/caption]

短編を含めて全12作品を上映する本特集。角川シネマ有楽町、名古屋・伏見ミリオン座、大阪・テアトル梅田では2014年のジャン=ピエール・レオー来日映像もロビーで流される。

各者コメントは以下の通り。

突飛でどうしようもない人間ばかり出てくる。人物が走り出すと物語も走り出す。トリュフォー映画の印象だ。登場人物の「どうしようもなさ」が病みつきになってくる。とっても迷惑な奴らなのだろうけど、魅力的すぎるのだ。早く劇場であいつらに会いたい。ありとあらゆる映像マジックに唸りたい。映画好きのアバンチュールなトリュフォーに会ってみたかった。ちなみに私のオススメは、アントワーヌシリーズです。

──瀧内公美(女優)

トリュフォーにとってフィルムは呼吸し成⻑しつづける生物なのだ。でなければ何度も見た映画が、その度、初めて見る新作のように見える筈がないではないか。繰り返し見る者たちは、時間と共に老いるのではなく、フィルムと共に成⻑しつづけ何回となく、様々な名で呼ばれる映画という新鮮な「柔らかい肌」に触れるのだ。

──金井美恵子(作家)

13歳の少年アントワーヌ・ドワネルを演じたジャン=ピエール・レオーが70歳になる頃、わたしは彼と映画を作るという幸運に恵まれたのですが、撮影中、彼は一度だけわたしのことを「フランソワ」と呼び間違えたのです。彼は気づきませんでした。愛されることだけを求めるドワネルと同じように彼は監督に愛されることを必要としていましたが、レオーはあらゆる監督の中にフランソワ・トリュフォーを探していたのだと思います。「子どもは理解されることなんて望んでない。愛されることが彼らには必要なのです」というトリュフォーの言葉を思い出しました。その瞬間、わたしは心配そうにレオーを見守るトリフォーの視線を感じたのです。これは現実ではない映画だ、この愛は映画ではない人生だ、という相反することを同時に語ってしまう彼の映画のような不思議な体験です。トリュフォーの映画は完成された過去の名作などではありません。それは時空を超えた生々しい出来事のように私たちを映画の中に巻き込みます。きっとドワネルは今も忙しなくパリの街を駆け回っているでしょう。彼は生きている。あなたの視線=愛さえあれば。

──諏訪敦彦(映画監督)

「大人は判ってくれない」は私の人生の道標となる映画だ。この映画を通して、さまざまな角度で映画作りや、人生を考えるようになった。

自由とは何か?時には乱暴で、時にはひどく孤独だ。でも人は自由を謳歌することに憧れを持つ。

映画のお終いには、余韻に浸りながら痛いほど美しい時間を、少年アントワーヌと共に経験した気持ちに浸る。彼の内なる怒りと、観るもの全てに問いかける強いまなざしは、全世界へ永遠に問うている。トリュフォーの感性、メッセージ、全てが心に染み渡る。深く心を突き刺す時、なんといえばいいかわからない気持ちになる。その気持ちを役者として表現できたらと切に思わせてくれる。

──美波(女優)

映画に人生のすべてを捧げた人。そんな印象を⻑らく持っていましたが、ここ数年、以前観た作品をふたたび観直すようになって、この人は映画と同じくらい、あるいは映画以上に恋愛そして女性というものを追求していたのでは、と考えるようになりました。映画を観る時間。映画を作る時間。そして女性との恋愛に費やす時間。いったいどうやって「やりくり」していたのか。そんなことを考えながらトリュフォーの映画を観ております。

──小⻄康陽(音楽家・DJ)

自分の中のジェンダー観が更新されたことで、かつての傑作も地に落ちることがあるけれど、「私のように美しい娘」の強度はまったく損なわれることなく、ここに健在でした。罪悪感とは無縁の、決して搾取されない、主体的セクシーの権化──。2022年に観ても、ベルナデット・ラフォンが一人勝ちでした。

──山内マリコ(作家)

恋に生きるとか、愛に一途とか、そうした概念は木っ端微塵に吹き飛んでしまう。ジャンヌ・モローが演じる「突然炎のごとく」の革命的で自由な女カトリーヌは、フランス映画の中で最も印象深い女性像だといわれている。風のようにゆらゆらゆれる恋心、60年代初めの世界の若者が望んでいた理想の、自由な女だった。現代でさえ新しく見える三人の男女の愛のかたち、トリュフォーの最高傑作のうちの一つだと思う。

──村上香住子(エッセイスト、フランス文学翻訳家)

トリュフォーは情熱的で、とことん自分の心に向き合った映画人。

こんなシンプルに軽いタッチで強烈な自我を隠さない作家が他にいるでしょうか!!

映画というより、トリュフォーという表現。チャーミングで大好きです。

──世武裕子(映画音楽作曲家/演奏家)

「大人は判ってくれない」の走り続けるドワネル少年の姿に息を呑んだ人間は、その後の作品群で何かにつけバネに弾かれたように突然走り出すジャン=ピエール・レオー⻘年の姿が愛しくてたまらず、だからこそ、ふっと足を止め「老人みたい」な自身の顔をじっと見つめる「恋のエチュード」の彼の姿に心底胸を打たれるのだ。

──深田晃司(映画監督)

彼の撮る映画はこんなにも凄いのに、どの登場人物もひどく身近に感じるのだ。愛することにまつわるすべてのもどかしさと切なさが、人間臭さを纏って語り出す。トリュフォーの映画とは、私にとってそういうもの。

──猫沢エミ(ミュージシャン、文筆家)

額縁に飾られた絵や庭の像とは違い、彼や彼女たちに永遠は近づこうとしない。そして恋を泳ごうとする誰もが揺れながらときのなかにいる、それはまるで美しいカーテンや海のひかり、居場所のないろうそくの灯のよう。階段をゆっくりと登っていくその間に、忘れることはできるだろうか。忘れられないことだけがどこまでもどこまでも続いていく。光の庭から出ていったとしても。

──福富優樹(Homecomings)

先日、家のなかで探し物をしていたら、「大人は判ってくれない」のパンフレットが出てきた(肝心の探し物は見つからず)。1989年にリバイバル上映されたときのもので、金井美恵子のエッセイや日本語字幕とシナリオの採録が含まれる充実の内容である。これに目を通してから「アントワーヌ・ドワネルもの」を観直すことにした。それぞれ好きなところがたくさんある一連の作品だが、最終篇「逃げ去る恋」は、アントワーヌのブレのなさ(よくも悪くも)が過去作からの引用を交えて提示されるのも楽しく、ラスト・シーンの多幸感もやはりいいなぁと改めて思った。トリュフォーの作品はどれも、観終えたあとこんな風に人と話をしたくなるのだ。

──⻘野賢一(文筆家、選曲家)

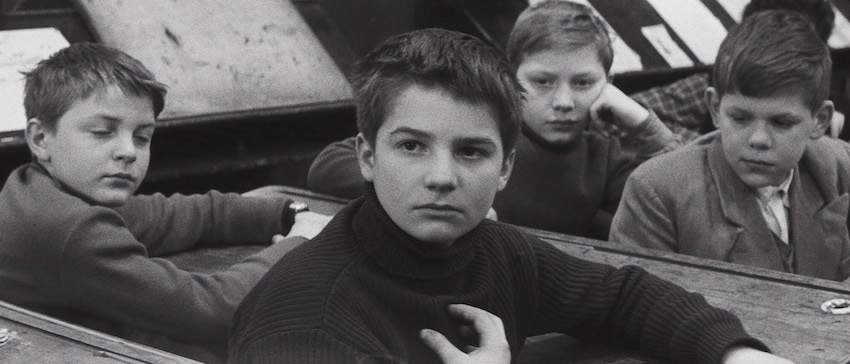

[caption id="attachment_12740" align="alignnone" width="850"]

「大人は判ってくれない」 © MK2[/caption]

「大人は判ってくれない」 © MK2[/caption]

提供・配給:KADOKAWA

▶︎ トリュフォー生誕90周年! “ドワネルもの”初の4K版などを特集上映

▶︎ トリュフォー特集、上映作&スケジュール決定+メインビジュアル到着