【連載】『原一男のアメリカ凸凹疾走ツアー 第4回』旅の終わり、夢の始まり

- 原一男

- 2019年12月18日

2019年6月、北米4カ所にて、ドキュメンタリー監督・原一男の業績を称える大々的なレトロスペクティブが開催された。それに合わせ現地へと赴いた原監督たち3人(プロデューサーの小林佐智子、島野千尋が同行)。果たして、日本が誇るドキュメンタリーの“鬼才”はアメリカといかに出逢ったのか? 監督自らが綴る旅の記録、最終回!!

27年前の熱気はどこに

今回のロバート・フラハティ・セミナーに対して、私が不満を抱いてしまったのは前回書いた通りだ。が、私がこのセミナーに参加するのは、実は2回目なのだ。1992年、「文化庁1年派遣芸術家在外研修員」として私がニューヨークに滞在していたときに、フラハティ・セミナーに参加してみないか?と誘われたのだ。27年前のことだ。このときのセミナー全体の熱気が凄かったなあ、と今でも思い出す。一日を三部に分ける構成は今回と同じだが、終日、熱っぽく映画についての議論が切れ目なく続き、参加者たちがゲストの監督を容赦無く批判、問い詰めていた。

私が最も鮮明に覚えているのは、アメリカ実験映画の巨匠であるケン・ジェイコブスのことだ。彼も私と同じくゲストとして招かれていたのだが、彼の『XCXHXEXRXRXIXEXSX』が上映されたとき、凄まじい反感を買った。上映後のディスカッションで、観客が彼をまるで吊るし上げのように責め立てた。

映画の内容は、1世紀も前のモノクロ、サイレントの短篇で、無名作家の作品だと思われるのだが、複数の男女がピクニックに行って裸になったり、乱痴気騒ぎをしている様を、超超超スローモーションに加工、延々と時間を引き延ばして見せるというもの。確かに観ていると、神経が逆撫でさせられるような、不愉快な気持ちにさせられる。

が、それにしても、繰り返すが、ケンに対する観客の批判ぶりが尋常ではなかった。だが、私はこのことですっかりフラハティ・セミナーの意義を肯定的に評価したのだ。いや、ケンの作品を責め立てる観客に同調したわけではなく、醸し出されたエネルギーの熱さに魅了されたのだ。

このときに上映された私たちの作品は「極私的エロス・恋歌1974」と「ゆきゆきて、神軍」。2本とも好評で、ケンとはえらい違いだった。評判が良いのは嬉しいのだが、私の作品をめぐっての論争は起きなかった。だから物足りなく思ったものだ。この複雑な気持ちを分かってもらえるだろうか。

ロバート・フラハティ・セミナーは怖いところだ、と今回ゲストとして呼ばれたある監督が言っていた。私はなるほど、と納得した。それはケン・ジェイコブスのケースで目撃していたから。が、私が実際に目にしたセミナーの印象は、違ったものだった。

もちろん、映画に対する好みは多種多様で良いと思っている。実際、上映された映画に対して、こんな作品に出会えてよかった、と述べている参加者もいたことを知っている。そんなふうに理屈では認めるものの、ケン・ジェイコブスに対して火を吹くような舌鋒で批判して盛り上がっていた、あの27年前の熱気はどこに行ったんだよ、と言いたい気持ちは鎮まらなかった。

そんなわけで、ディスカッションの場では不満が残った今回のフラハティ・セミナー。だが、セミナー全体を通してみれば、私にとって、嬉しいこともあった。

「さようならCP」上映から中一日置いて「エロス」が上映されたときのこと。200人くらい入る劇場だったが、私たちは最後尾の出入り口に近いところに席を取っていた。車椅子を使う小林が他の参加者に迷惑をかけないように、また小林自身が出入りしやすいようにという判断からだ。

上映が終わっても他の参加者が退場してから外に出るようにしていたので、多くの参加者が私たちのすぐ横を通り抜けていく。その参加者が私たちに目線を向けて、ニコッと笑顔を投げてくれるのだ。そしてその数は、3本目の「神軍」が上映された後、さらに増えていった。

こんな嬉しいことがあるだろうか? 私たちが英語を話せないことがわかってるから、直接、話し掛けてはこないが、その笑顔で私たちの作品のメッセージを受け入れてくれたことが十分に伝わった。

休み時間の語らい

もうひとつ、このセミナーのなかで魅力を感じた点、刺激を受けたことを書いておきたい。それは上映の合間、休み時間でのことだ。

主催者側は、参加者たちが互いに知り合い、自由にディスカッションできるように、さまざまな配慮をしていた。上映会場での参加者全員の自己紹介。少人数によるグループ編成。午後の上映後に、野外でバーベキューを用意してくれたりと、細かいところにまで徹底していた。実は、そのおかげで、私にとっては最高の場が生まれたのだ。

繰り返すが、私は英語が話せないので、みんなから一人離れて座っていることが多いのだが、マスタークラスを受けた若者が一人、また一人と私に話しかけてくる。その様子を見て別の若者が寄ってきて、私たちの話に耳を傾ける形になる。そんなふうに私を囲んでごく自然に輪が出来ていったのだ。

それらの若者たちのほとんどが、みんな恐る恐る、という感じで私に近寄ってくる。そんなに私はコワモテという印象を与えているのか、と苦笑いするしかなかったが、そんなことは一旦話し出すと、すっ飛んでしまう。みんな話したがっている、いや聞いてほしがってるんだと思ったので、私は途中から聞き役に徹することにした。そんなふうに、トータル10人以上から、個々の話を聞いた。

チリから来たというある青年。「19世紀、自分たちの国チリだけでなく、ペルー、アルゼンチンやボリビア、コロンビアやブラジルなどの国の人たちがアメリカ人によってたくさん殺されました。その歴史的事件を映画に撮りたいんです」。そう語る彼の目は強い光を放っていた。

別の女性。「私は北米大陸に住んでいるネイティブアメリカンです。私たちが住んでいる村の真ん中に、カナダとアメリカの国境線が走っています」。

私は彼らの話に耳を傾けながら戦慄を覚えていた。彼らが描きたいと願っている主題は極めて鮮明だ。闘うべき相手はあくまでも民衆を支配、抑圧する巨大な権力者であり、その権力と闘う以外に民衆の自由はあり得ない。そんな彼らの企画を直に聞くことが、私にとっては最大の刺激であった。

私もゲストの一員だから、こうして休み時間を利用して、私に話しかけて何かを摑めたとするなら、それはそれで、私にとっても、セミナーに参加して良かった、ということになるわけだ。話しかけてくる若者は、マスタークラスで私の講義を聞いた若者たちだが、私への語りかけが講義に触発された結果だとしたら、こんな嬉しいことはない。

こうしてロバート・フラハティ・セミナーの1週間は過ぎていった。しかし、話はこれだけではない。

▲芝生の上での受講者たちとの語らいは刺激的なものだった

次の目的地のボストンに向けて空港の待合室にいたときのこと。セミナーの参加者で、これから西海岸の自宅に帰るという女性とばったり出会った。セミナーでは、顔を合わせたが、話す機会はなかった女性だ。彼女のほうから私たちに話しかけてきた。「私の母親は障害者なんです。障害を持ちながら私を育ててくれました。今、その母親を撮ってます。だから『CP』を観てすごく共感しました。横田さんの奥さんの産婦人科のシーンを観たときに、母はこうして私を産んでくれたんだと……」と瞳を潤ませた。そして「実は私、今、妊娠しているんです。だから『エロス』を観て、この作品にも共感しました」と語ってくれた。

短い時間だったが彼女と話せて良かった。幸せな気分を感じながら、私たちはボストンへと向かった。

ケンからの贈り物

ボストンは、美しい街だった。いや、美しい街にはあちこちに行ったのだが、ボストンの街は格別な美しさがあった。私たちを案内してくれた主催者が、ハーバード大学の所在地であるケンブリッジという街の由来について教えてくれた。

ケンブリッジという名前を聞いて、あれ、ケンブリッジってイギリスの街の名前じゃないか? と思われた人は多いと思う。そうなのだ。実は、イギリスのケンブリッジからアメリカへと移住してきた人々が、愛する故郷を偲んで、1700年代のケンブリッジの街に似せて、このボストンに街を作り、名前もズバリ、同じ名前にしたのだそうな。

個々の家々も、上品な装飾が施されていて、ほどほど広めの大きさで、手入れが行き届いた庭を持っていた。聞くと、ここの一角に、あのフレデリック・ワイズマンの邸宅があるという。へえ! 私たちがどんなに頑張っても、こんな邸宅は持てっこないなあ、と思うと複雑な気持ちだった。

上映会場は、ハーバード大学美術館の地下1階に設えた劇場だ。この美術館のデザインは、パリのポンピドゥセンターの設計者で、レンゾ・ピアノという人だそうな。そう言われると、そのポンピドゥセンターよりは上品だったが、確かに共通する面影があるなあ、と感じたものだ。

ここの主催者は、この劇場の館長で、ハーバード・フィルム・アーカイブのヘイデン・ゲストさん。そして、もう一人、准教授のアレキサンダー・ザールテンさん。ふたりとも、気さくな人だったが、会話を重ねるごとに、日本映画に関するお二人の知識の量が並外れて多く、圧倒された。

このお二人に限ったことではないが、日本映画について、ホントによく勉強してるなあ、と驚かされた人に、これまでに何人も出会ってきた。ハリウッド映画によく登場する悪役を見慣れているせいで、私なんぞは、アメリカ人って、こんなに暴力的で、粗野で、アホな人種なんだ、と思いがちだが、このお二人のような人に会うと、私の中のアメリカ人像を修正しなければと思う。

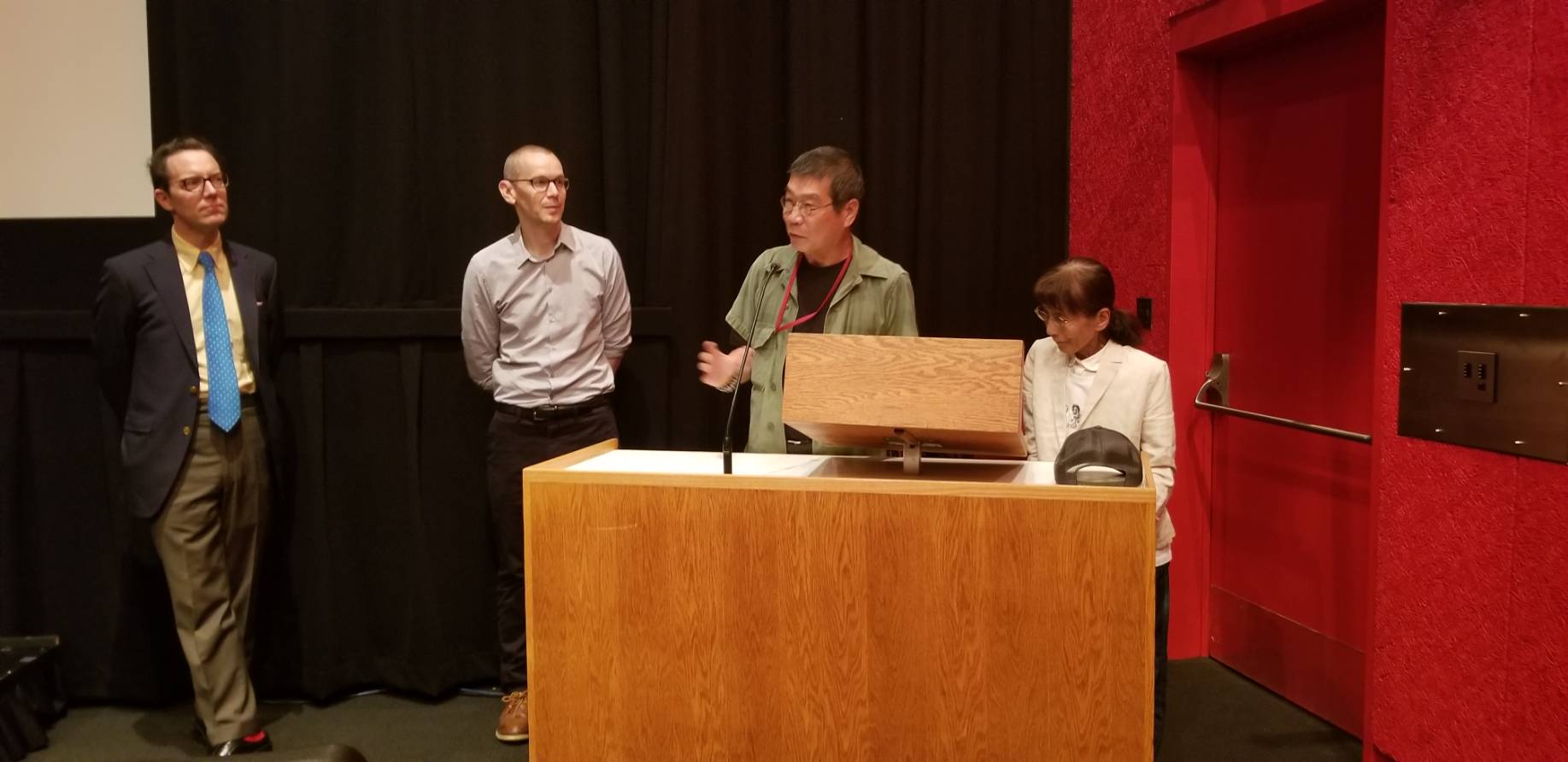

▲ハーバード大学美術館での講演も好評のうちに終えた

さて、今回の北米ツアー。3週間という日程は、長かったようで、短かった! というのが実感だ。

最後にとっておきの旅の土産話を書いておこう。MoMA が終わって、トロントに発つ前日のことだ。あのケン・ジェイコブスから、一緒に映画を作らないか、 と持ちかけられたのだ。

アメリカの神と日本の神が闘い、そして共闘して、人間の生き方の間違いを正すために罰を与える、というストーリーだ。まだアイデアの段階なので、ストーリーはどんどん変わっていくだろう。お金だって、どうやって集めるんだ? という超難問が控えているし、企画自体がホントに実現するのかどうかも分からない。だが、実現したら、すごくオモシロいではないか!

そう、これは、夢なのだ。ケンは私に夢をくれたのだ。ヒトは夢がないと生きていけない。私もフラハティ・セミナーの若者たちに、多少は夢をプレゼントすることができたかな、と思っている。

今回の上映ツアーの最大の収穫は、私自身が、改めて、やる気がフツフツと湧いてきたことだ。この連載の1回目で書いたことだが、日本とアメリカのドキュメンタリーの違いについて、つまり「日米ドキュメンタリー比較論」を本格的に追究したいと思っている。私は50年間、ドキュメンタリーに関わってきた。ならば、その意味を総括したいではないか。自分がこだわってきた方法を理論化して後世に問いたいと思う。

そしてもう一点。ツアー中、漠然と感じたことだが、アメリカ自身が、行き詰まり感とでもいうような、ある種の過飽和状態にあるような、そんな感じを受けたのだ。いや、あくまでも私が受けた印象だが。この私の直感のようなものが正鵠を射ているならば、そこに日本のドキュメンタリーの魂をぶつけてみると、おもしろい展開になるなあ、と。ひとつの旅の終わりは、次の、始まりなんだ、とそんなことを考えていたら、わくわくしてきた。

最後に、今回の上映ツアーでは、実に大勢の方たちにお世話になった。また新作を引っ提げて再会できることを願っている。

▲ケンブリッジでは留学中の真利子哲也監督(右端)とも出会った

(終わり)

制作:キネマ旬報社

【連載第3回】『原一男のアメリカ凸凹 疾走ツアー第3回 』ロバー ト・フラハティ・セミナ ー

【連載第2回】『原一男のアメリカ凸凹疾走ツアー第2回』スコセッシとヤンキー・スタジアム

【連載第1回】『原一男のアメリカ凸凹疾走ツアー第1回』米MoMAで特別上映された鬼才・原一男監督、マイケル・ムーアと再会!

【筆者プロフィール】

原一男(はら・かずお)

映画監督。疾走プロダクション代表。1945年、山口県生まれ。

「ゆきゆきて、神軍」(87)、「全身小説家」(94)等で知られる日本屈指のドキュメンタリスト。

新作「れいわ一揆」が待機中。