東日本大震災でわが子を失った親たちの10年間の思いを記録。「「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち」

- 「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち , 寺田和弘

- 2022年11月22日

2011年3月の東日本大震災で、学校としては唯一、多数の犠牲者を出した宮城県石巻市の大川小学校。「ただ真実が知りたい」との思いで親たちがのべ10年にわたり記録した映像を、これが初長編監督作となる寺田和弘がまとめ上げたドキュメンタリー「「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち」が、2月18日(土)より新宿K’s cinemaほかで全国順次公開される。メインビジュアルおよび監督と著名人のコメントが到着した。

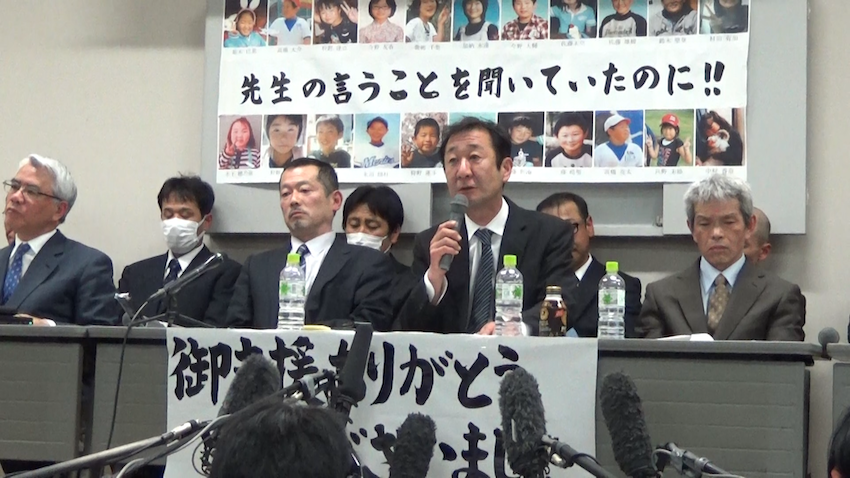

大川小学校では津波により全校の7割に相当する74人の児童(うち4人は未だ行方不明)と、10人の教職員の命が失われた。地震発生から津波到達まで約51分、ラジオや行政の防災無線で情報は学校側に伝わり、スクールバスが待機していたにもかかわらず、学校としては唯一、多数の犠牲者を出した。親たちは惨事を引き起こした理由を知りたいと願うも、行政の対応に誠意が見えず、また説明に嘘や隠蔽があると感じたことで、市と県を提訴するに至った。

裁判の代理人を務めたのは弁護士の吉岡和弘と齋藤雅弘。わずか2人の弁護団で、「金が欲しいのか」と誹謗中傷を浴びながら、原告である親たちは事実上の代理人弁護士となって証拠集めに奔走する。裁判で最も辛かったのは、子どもの命に値段をつけなければならないことだった。そうした困難を乗り越えながら裁判は5年にわたり行われ、ついに「画期的」な判決が下る──。この過程を収めた膨大な映像を、寺田和弘監督が新たな撮影分を加えて構成・編集し、映画に結実させた。

【寺田和弘監督コメント】

「裁判なんてしたくなかった」これは原告となった遺族の声です。

なぜ遺族は裁判に踏み切らざるを得なかったのか。画期的と言われる仙台高裁判決を社会はどういかしていくのか。こうした思いから、「生きる」大川小学校津波裁判を闘った人たちを制作しました。

映画は、津波が大川小学校を襲った後、わが子を見つけるために保護者が必死になって駆けつけた、その日から始まります。「あの日何があったのか」「なぜわが子が学校で最期を迎えたのか」ただそれだけを知りたくて、石巻市教育委員会の説明会や事故検証委員会などに出席し、遺族は様子を記録し続けました。この映画は、遺族が撮影してきたその映像記録を軸に描いています。

この映画を通じて、裁判で闘わざるを得なかった遺族の苦悩、子どもが生きるはずであった人生を生きなければと葛藤し続け、前を向き始めた姿を知っていただきたいと思っています。共感しやすい感動的な奮闘ストーリーがある映画ではありません。起きた事実を記録しているため、見ていて、苦しく、つらい場面があるかも知れません。それでも「誰にも同じ思いを二度としてほしくない」と闘った親たちの生き様を、劇場で多くの方々と一緒に観ていただければ嬉しく思います。

【著名人コメント】

わが子への愛に裏打ちされた、真実を求める遺族の情念により、

教育現場の虚構(フィクション)は一枚一枚剝がされ、真相が露わになっていく。

全国民必見のドキュメンタリーです。

──尾木直樹(教育評論家/法政大学名誉教授)

生きること。忘れてはならないこと。私達にできること。

震災から11年が経った今も強いメッセージが伝わってきます。

──竹下景子(女優)

自らの時代の不条理との関わり方を強く考えさせられる、

そんな力を持った作品だ。

──堤幸彦(映画監督)

この映画は親たちの戦いの記録である。その戦いは誠実さに溢れ、力強く、

亡くなった子どもたちに寄り添うもので映画を観る者たちの心を震えさす。

──江上剛(作家)

悲しみのどん底から負うた子の指差す冷たい深みに足を踏み入れ、闘った親御さんに、

たった2人の弁護団に、心から敬意を表したい。

──大谷昭宏(ジャーナリスト)

「「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち」

監督:寺田和弘 プロデューサー:松本裕子 撮影:藤田和也、山口正芳 音効:宮本陽一

編集:加藤裕也 MA:髙梨智史 協力:大川小学校児童津波被災遺族原告団、吉岡和弘、齋藤雅弘

主題歌:「駆けて来てよ」(歌:廣瀬奏)

バリアフリー版制作:NPOメディア・アクセス・サポートセンター

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)、独立行政法人日本芸術文化振興会

製作:(株)パオネットワーク 宣伝美術:追川恵子 配給:きろくびと

2022年/日本/カラー/124分

©︎2022 PAO NETWORK INC.

2022年文部科学省選定(青年•成人向き)

ikiru-okawafilm.com