(C)Casa Azul Films - Ecran Noir Productions - 2018

巨匠“ゴダール”を知る人物が語る、驚異の思考とは?

映画史に燦然と輝くシネアストにして生きた伝説、御年88歳を迎えるジャン=リュック・ゴダール監督の最新作『イメージの本』がいよいよ日本公開となる。(4月20日よりシネスイッチ銀座ほか全国にて)

現在はスイスのレマン湖畔ロールに住み、おいそれとは公の場に出なくなって久しいゴダール。映画史における神話的存在である彼は、その隠れ家のような場所でどのようにして映画を作っているのか? その実態に迫るべく、ゴダール本人を直接知る人物に登場願おう。パリ第3大学教授であるニコル・ブルネーズ。その大部分がアーカイブ映像から構成された「イメージの本」に「考古学者(archelogue)」とクレジットされている彼女が、今作で果たした役割とは? そして現実のゴダールとは、一体どんな人物なのか?

『イメージの本』との関わり

(C)Casa Azul Films - Ecran Noir Productions - 2018

私が『イメージの本』に関わることになったのは、ゴダールの右腕であるジャン=ポール・バタジアから、アルベール・コスリーの著作に基づくジャック・ポワトルノー監督の映画『Mendiants et Orgueilleux(浮浪者と傲慢な人)』(1972年)のコピーを探すように依頼されたことがきっかけでした。この作品はかなり珍しく、ビデオはもちろん、デジタル化もされていませんでした。この仕事の後、ゴダール本人から正式に作品への参加を依頼されました。

2015年、ゴダールから頼まれたのは、以下の三点に基づいて映像や資料を集め、彼に送ることでした。

1.彼が必要とする正確な作品と資料(たとえば、マイケル・スノウ監督『中央地帯』1971年に関するもの)

2.彼が必要とするいくつかのモチーフを含む作品(たとえば、電車、戦争、革命闘争など)

3.「イメージの本」の企画にあたり、私にとって興味深いあらゆるもの

ゴダールとの作業

(C)Casa Azul Films - Ecran Noir Productions - 2018

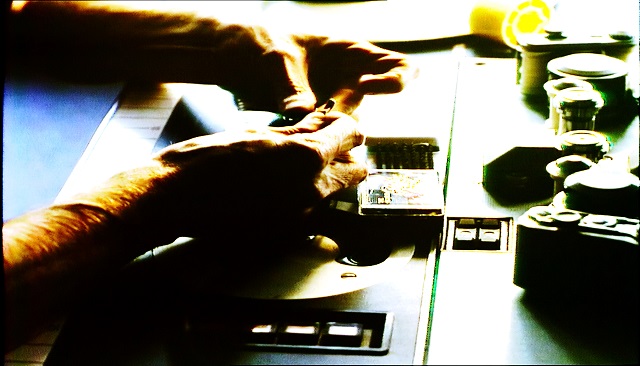

これらの作業を進めながら、パリとロールで何度か彼と会いました。2017年の5月、最初に編集されたバージョンを見た後、既存のアイデアを精査し、さらに映像を送り、こちらからいくつか新しい提案をしました。採用されなかった意見ももちろんありましたが、すべてのアイデアに選択の余地があり、考えを強要されることはほとんどありませんでした。『イメージの本』には、新たに撮影された映像と『ゴダールの映画史』(1988―98年)の映像が主に使われています。また、ゴダールがスマホで撮影したチュニジアやロールの風景、ファブリス・アラーニョにより撮影された映像も含まれています。

ちなみに、ゴダールが私の役割を「考古学者(archelogue)」と付けたのはちょっとした冗談です。ミシェル・フーコーやいかなる理論とも関係ありません。「資料係(documentaliste)」と言った職業的な語彙を使うことを避けたかったのだと思います。「イメージの本」のワンシーンで「Archéologues et pirates(考古学と海賊)」という文字が示されますが、「Pirate」という言葉が、ある種、私がした映像収集の仕事を暗示しているとともに、『ゴダール・ソシアリスム』(2010年)の協力者であり早世したジャン=ポール・クルニエの著作『La Piraterie dans l’âme(魂の中の盗み)』へのオマージュともなっています。

ゴダールという人間

(C)Casa Azul Films - Ecran Noir Productions - 2018

ゴダールとの共同作業は今回が初めてでしたが、彼の類稀なる知性はもちろん、その寛容さ、可笑しみが印象に残っています。彼は、決して気難しい人ではありません。彼の思考の速度に追いつくのに困難を抱える私たちがあまりにも凡庸な存在なのです。厳密さ、忍耐、創造性…まさに驚異的です。

びっくりしたのは、彼が作業に関わったメモやコラージュ、資料をすべて燃やしてしまうことでした。幸い、アラーニョがそのうちのいくつかの資料を保存しているようなので、いつかそれらが公開されることを期待しましょう。

また、映画制作の現場以外でも、彼の寛容さは並外れたものです。ある時、彼は、レバノン出身の女性監督ジョスリーン・サアーブの存在を知り、『イメージの本』で、彼女の『Les Enfants de la Guerre(戦争の子どもたち)』(1976年)を引用しました。そして、彼女が『Zones de Guerre(戦争地帯)』という写真集を出版するために1万ユーロを必要としていることを知ると、自身も決して裕福ではないにもかかわらず、その資金を援助しました。こうして写真集は、2018年12月に出版されました。その翌年の1月にサアーブが亡くなり、残念ながら二人が直接会うことはありませんでした。私が彼女に最後に会った時、彼女はゴダールへの献辞を書いていました。

歴史上もっとも偉大な映画作家

(C)Casa Azul Films - Ecran Noir Productions - 2018

ゴダールはこれまでも多くの映画作家―マルセル・アヌーンやダニエル・ジャエギなどの作品の製作、あるいはポスト・プロダクションへの援助をしています。同時に、政治的な問題にも支援をしています。そのような活動の全体像は未だ知られておらず、記録されてもいません。

多くの人にとってそうであるように、私にとってもゴダールは、歴史上もっとも偉大な映画作家です。彼のおかげで映画は、詩や哲学、絵画、文学に匹敵する芸術になり得ているのです。同時に、商業的にも、その実験的な内容にもかかわらず独自の地位を獲得しました。個々の作品はもちろん素晴らしいですが、常にもっとも自由で、さらなる先鋭性に向かう、その軌跡全体が評価されるべきでしょう。

ニコル・ブルネーズ

1961年生まれ。パリ第3大学映画・視聴覚研究科教授。映画史や映画理論を研究。美術史家ユベール・ダミッシュのもとで、89年にゴダールの「軽蔑」に関する博士論文を提出。専門は前衛映画で、96年より、シネマテーク・フランセーズで上映プログラムを担当している。著書に『映画の前衛とは何か』(邦訳・現代思潮新社)がある。

記事全文は『キネマ旬報』4月下旬号に掲載。今号では「ジャン=リュック・ゴダール 88歳が見つめる地平」と題して、ゴダールの新作『イメージの本』の表紙・巻頭特集をおこなった。菊地成孔×佐々木敦による対談やゴダール本人を直接知る人物へのインタビュー、エッセイなどを掲載している。(敬称略)

取材・文=槻舘南菜子/制作:キネマ旬報社