46年前の1978年6月24日、全米公開から約1年、日本中の映画ファンが待ちに待った「スター・ウォーズ」が日本で初公開(先行上映)された歴史的な日だ。前年の5月に全米公開され、未曾有の大ヒットを記録、その約1年後、日本列島をその熱狂の渦で包み込んだ。その後、映画史に残した足跡、伝説は語るまでもないが、その始まりの前夜にどれだけの物語が存在したのか。

もしかしたら、この伝説はすべて夢となっていたかもしれない──

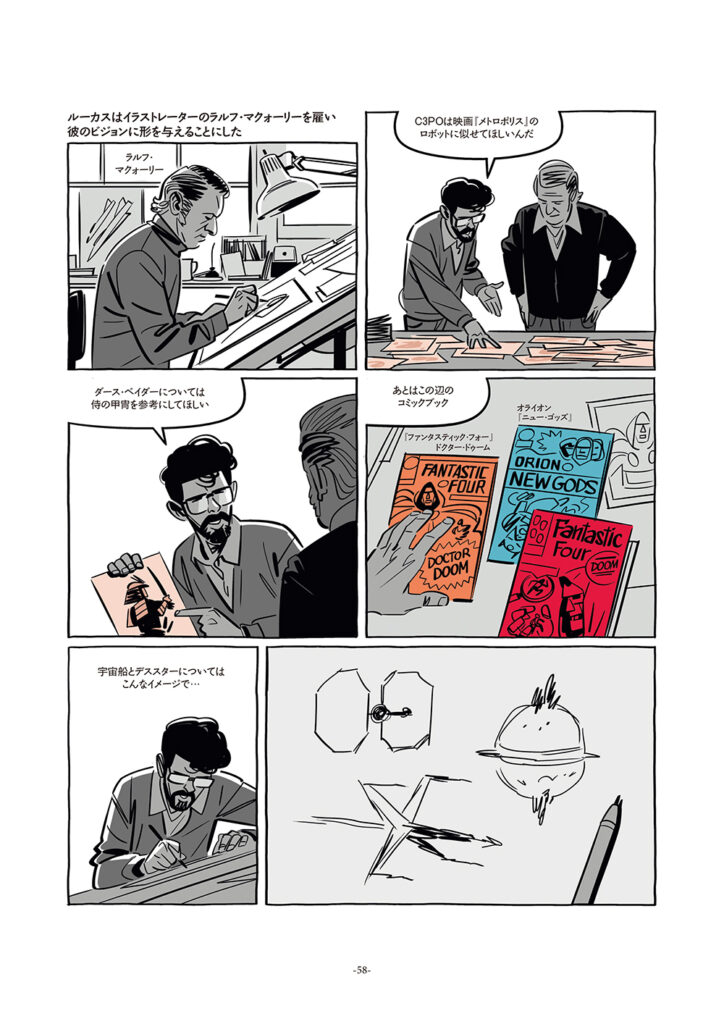

フランスですでに8万部以上を売上げた大ベストセラー、「ルーカス・ウォーズ」。ジョージ・ルーカスの生い立ちから「スター・ウォーズ」誕生までを描いたこのバンド・デシネ(フランス語圏の漫画)からその裏側を読み解きたい。

【全4回ー②】

エルメス社の歴史がコミックに!?――バンド・デシネ史

フランスというお国柄から見てみると、世界的なファッションブランドである「エルメス」、その社史がコミックとして綴られていることをご存じだろうか。

馬具メーカーとしてスタートしたエルメス社の歴史を語るならばビジュアルで語られるべきだと考えたエルメス社は、「馬を描ける人がいい」という観点から竹宮恵子を指名した。馬から自動車の時代を経てファッションブランドへシフトしたエルメスのアクセサリー、ケリー、バーキンといったバッグ、そしてかの有名なスカーフの数々。活字では伝えきれない魅力を、ビジュアルで見せるために「漫画」というフォーマットをエルメスは選んだ。そこには「エルメスだから」という以前に、「フランスという国だから」というお国柄が大きく影響しているはずだ。「子ども向け」という決めつけから解放されて、その最大限の効果を見極める。その精神がフランス、特にパリを芸術の都たらしめているのだと思う。

こうした事実を念頭に置いたうえで、まずはコミックおよびバンド・デシネの歴史を簡単にだが振り返ってみよう。

世に新聞や雑誌というメディアが誕生して以来、紙面には戯画やポンチ絵といった風刺画の類がアクセントとして彩りをつける役割を果たしてきた。その後、映画の影響でコマ割りの絵を並べることで物語を語る形態が生まれた。英語圏では「コミック・ストリップ」、日本では「漫画」、そしてベルギー・フランスといったフランス語圏では「バンド・デシネ(描かれた帯)」と呼ばれた。

活字ではなく、ビジュアル主体でメッセージを伝える手法は当然ながら「わかりやすく」、それゆえに幅広い層から人気を得ていった。一方でその「わかりやすさ」という要素自体が「低レベルのメディア」というレッテルを早い段階から貼られる原因ともなっていた。絵で表現されるコミックは、たとえ文字が読めない者でも楽しむことができたからだ。

こうしたレッテルは「絵による語り」というものが、例えば絵本がもっぱら子ども向けのものであったことからも容易に連想される差別ではあったが、コミック自体もまだ黎明期にあり、現在のようにアートとして認識されるようになるには時間が必要だった。

時の流れとともに「子ども向け作品」はその質を向上させていき、中には「大人の鑑賞にも耐えうる作品」も多く生み出されていった。ベルギーの作家エルジェによる『タンタンの冒険』は時代とともに洗練を増していき、同じくベルギーのペヨによる『スマーフ』とともにバンド・デシネの古典となっていく。

第3回へ続く……

【書籍名】ルーカス・ウォーズ

【著者名】ロラン・オプマン 作 ルノー・ロッシュ 画 原正人 翻訳 河原一久 監修

【ISBNコード】978-4-87376-491-7

【判型・頁数】A4判/208頁/書籍

【刊行年月】2024年5月

▶本の詳細・購入はコチラから