「ランボー ラスト・ブラッド」への道⑤アメリカの戦争とランボー

- シルヴェスター・スタローン , ランボー ラスト・ブラッド , ランボー

- 2020年06月22日

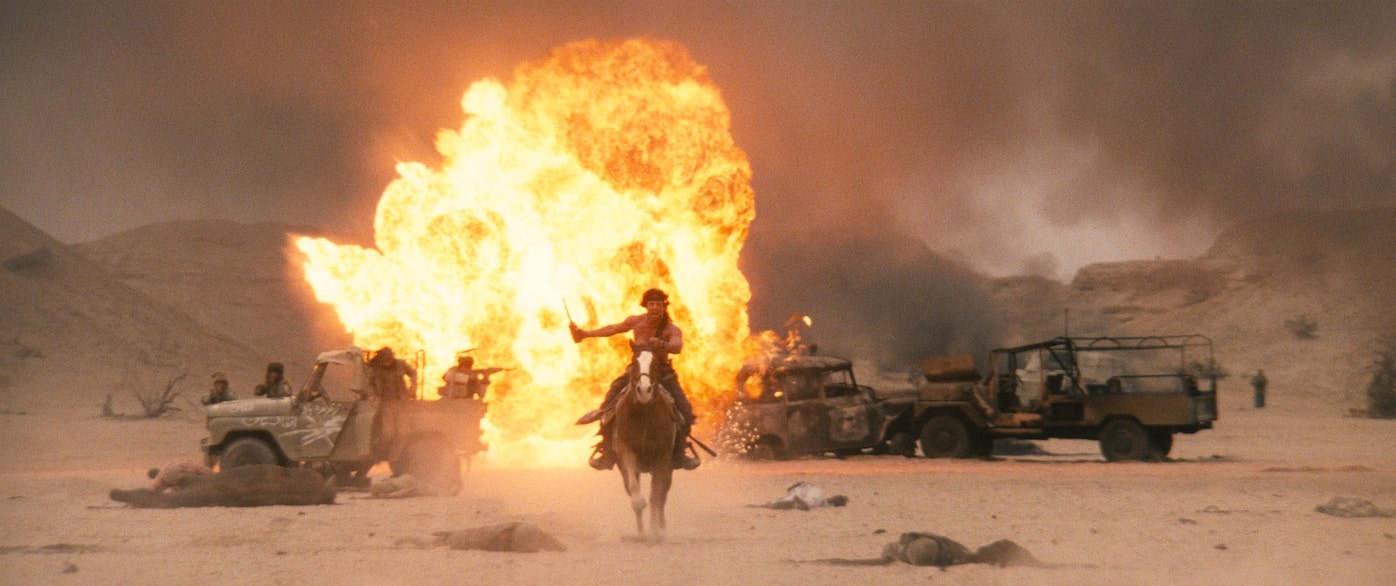

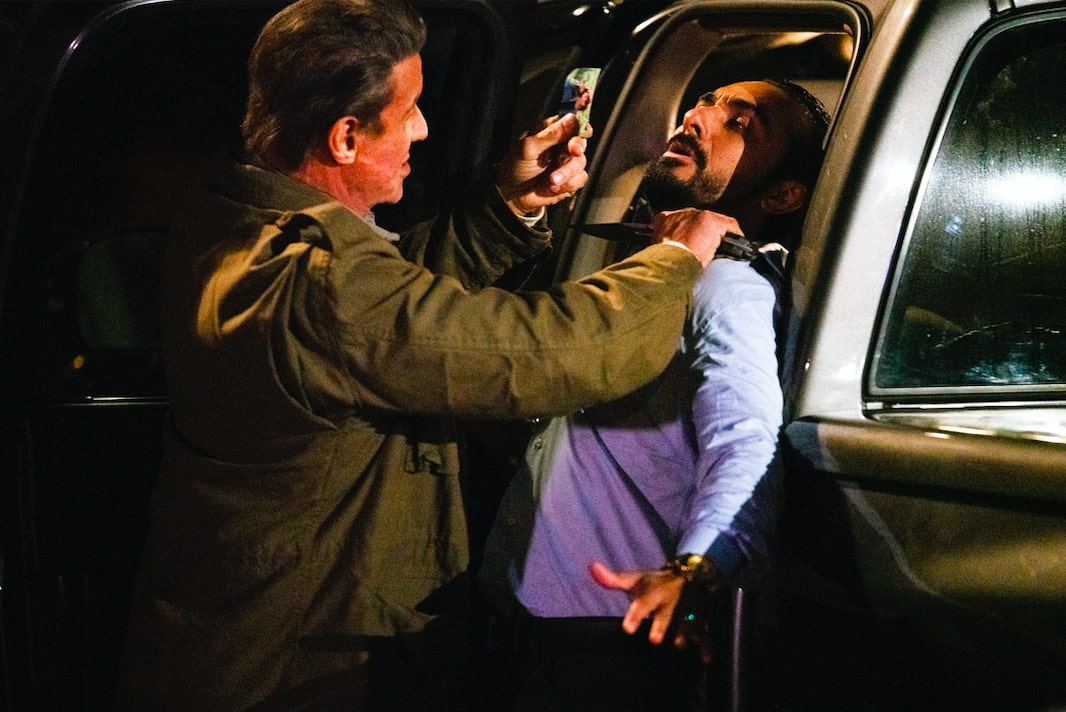

6月26日(金)より公開されるシルヴェスター・スタローン主演最新作「ランボー ラスト・ブラッド」の連続企画。第5回となる最終回は、ランボーの世界を掘り下げるエッセイその3。

※第4回の記事はこちらから。

80年代に大ヒットシリーズとなり、 年代の長い沈黙を経て、 世紀に再び動き出したランボー。

それぞれの作品は、アメリカが当時繰り広げていた戦争とどのような関係にあったのか? 時代によって生み出され、翻弄されるヒーローの姿が見えてくる。

アメリカが戦争してない時代の映画

映画「ランボー / 怒りの脱出」

映画「ランボー / 怒りの脱出」

「アメリカの戦争とランボー」というのが今日あたえられた「お題」ですが、実はこれ、意外に面倒くさい――なんて言ったら叱られますけれど、「ランボー」シリーズの最初の三部作は、実はアメリカ合衆国が戦争をやってない時代の映画なんですね。

第二次世界大戦後のアメリカは一貫して海外で戦争をやってきました。大戦が40年代半ばに終結し、50年代は朝鮮戦争、60年代から70年代はヴェトナム戦争。そして90年代は旧ユーゴ紛争とソマリア介入など「グローバル世界の警察官」としての戦争。ところが80年代だけはぽっかり穴が空いている。そしてこの時期に「ランボー」の最初の 3作は製作されているわけです。

念のために映画を振り返っておきましょう。

まず第1作の「ランボー」。ヴェトナム戦争でトラウマを背負い、故国での白眼視に耐えかねた若者が暴れるという“帰還兵残酷物語”です。いま見ると描写ではなく科白ですべて説明していて、 あの時代を知らなければわかりやすくて教訓的な映画に見えるだろうなあと思える仕上がりです。

スタローンも素朴で野暮ったくて、「狼よさらば」 (72)のチャールズ・ブロンソンなんかよりずっと未熟な、可哀想な若者に見える。そういえば当時のアメリカでの映画評に「まるで悩めるボーイスカウトのようだ」というのがあったのを覚えています。

次が「ランボー/怒りの脱出」。これがいわゆる「筋骨隆々」のランボー像を確立した作品で、実際、映画の大半を半裸で過ごします。ヴェトナム軍の描き方は相変わらずの「顔のないオリエンタル」ですが、ランボー本人の見た目だけはぐっと洗練されてもいる。でも考えてみるとランボーは特殊部隊員でしょ? ジャングル戦の兵隊は余計な傷を防いでちゃんと装備してるものなんだけど、なぜかランボーはずっと裸なんですよね。

で、その次が「ランボー3/怒りのアフガン」。 アフガンのムジャヒディーン(聖戦士)を助けてソ連軍と戦う話。後年、「9・11」テロ後に「ビンラディンはランボーが育てた」というジョークが飛び交ったのはこの映画の“遺産”ですね。またここでもランボーは前作以上に裸のまま。

ここまでが初期の三部作で、これで「ランボー」シリーズは事実上完結しました。

その次の4作目「ランボー/最後の戦場」になると年の空白がある上に、ジョン・ランボー「心の父」トラウトマン大佐が出てこない。大佐役のリチャード・クレンナが亡くなっちゃったから仕方ないんですが、これはランボーの生涯に とってまさに宿命的な変化ですよね。

しかもその間にアメリカの戦争は大きく変化し、 ランボーにも戦う動機がなくなってゆく。もともと彼は「戦いたくないのに戦わざるを得なくなった男」ですから、明確な動機や根拠がないまま偶然のきっかけで暴れるのは苦しい。ですから4作目以降 の「ランボー」はどうしても不明瞭になってしまう。

というわけなので、最初の三作と、「最後の戦場」や今回日本公開される「ランボー ラスト・ブ ラッド」の二作はやはり分けたほうがいい。そこ で最初の三部作を本体、あとの二作をスピンオフの一種と見て「お題」を考えてみたいと思います。

レーガン政権の下で

映画「ランボー / 怒りの脱出」

映画「ランボー / 怒りの脱出」

まず、先にも触れたように「ランボー」三部作は「アメリカが戦争してない時代」の産物。それが80年代のレーガン政権時代です。

レーガンは80年の大統領選を現職のジミー・カーターと戦って勝利し、81年に就任、88年まで二期連続で大統領職にありました。ヴェトナム戦争の時代以後、初めて「二期連続」を達成した大統領がレーガンです。

それまでは、暗殺されたケネディをはじめ、ヴェトナム戦争半ばで引責したジョンソン、 ウォーターゲート事件で失脚したニクソン、その副大統領だったフォード、そして一期で敗れたカーターと五人の大統領が志半ばで退(ひ)いています。 レーガンはまずこの点で「ヴェトナム敗戦からの復活」を象徴すると見なされた存在なんですね。

ついでに言うと彼は自分に向けて暗殺者の兇弾が直接発射された歴史上の五人の大統領(リンカーン、ガーフィールド、マッキンリー、ケネディ、レー ガン)のなかで、唯一生き延びた人物でもあります。

これは81年3月、就任式から2カ月後のことで、 当初のレーガンは支持率の高い大統領ではなく、リベラル派からは総スカン、中間層も不安に見ていた。ところがこの事件が起こり、しかも跳弾を胸に受けて担ぎ込まれた病院では執刀医たちにむかって

「君たちが共和党員であることを願うよ」

なんてジョークをとばしたというので国民は大喝采。これで一気に支持率が上がり、政策への支持率は低いのに大統領の支持率は高いという、傷をつけても傷つかない「テフロン大統領」になった。

その後は「スター・ウォーズ計画」やら「悪の枢軸」発言やら強気の冷戦外交やらと、軍事主義一 点張りで「強いアメリカ」を演出していく。そして「ランボー」三部作はこの時代にぴったり寄り添ようにシリーズ化されたわけですね。

実際、レーガンはホワイトハウスで「怒りの脱出」を上映させて何回も好意的に言及しているし、左派の雑誌がふたりを重ねて「ロンボー」(R o n b o )なんていうパロディのキャラクターを描いたりしている。そのへんを含めて、三部作時代のランボーはいかにも80年代らしい社会機運の産物でした。

80年代の実際と文化のズレ

映画「ランボー3/ 怒りのアフガン」

映画「ランボー3/ 怒りのアフガン」

ここで80年代という時代の文化的な「ズレ」に ついて一言つけくわえておきます。

さっきも言ったように80年代は、戦争してないのに軍事的な気分だけは盛り上がった時代だった。 ただ、レーガン政権はまったく軍事行動をしなかったわけではなく、83年にはグレナダ侵攻という重大な軍事行動がありました。

これはヴェトナム戦争後初めてアメリカ正規軍が大規模なキャンペーン(会戦)を実施した例で、 ヴェトナム敗戦のショックから立ち直り、91年の湾岸戦争で多国籍軍を率いた大作戦へと至る途上の重要な一歩となった作戦です。

ただこの出来事は厳重な報道管制が敷かれて、いまでも詳細がほとんどわかりません。だから映画で英雄的に描かれることもない。唯一イーストウッドが「ハートブレイク・リッジ 勝利の戦場」(86) でとぼけた話に仕立てていますが、この映画の現実味は少々割り引いておいたほうがいいでしょう。

その一方、レーガン政権下ではイラン・コントラ事件のような不明朗な軍事作戦もおこなわれていて、この時代の闇をうかがわせます。

非正規戦の苦手なアメリカ軍のエリート将校にこういう武器商人まがいの任務を与えるのは、いかにヴェトナム戦争症候群に縛られていたとはいえ、ポスト近代の二重規範的なズレのなかに陥り始めていたことを暗に物語っている。

レーガンは第二次大戦前後の強かったアメリカへのノスタルジーを象徴した存在で、そのイメー ジはあくまで願望の幻影でした。すなわち、ハリウッドの銀幕で人々が夢見たものは幻想に過ぎなかったとわかっている、でもそれを認めたくない、という70年代以降の大衆の内向き気分。これを慰撫するレトリカルな効果を発揮したのが、父親的なレーガンのイメージだったわけです。

UCバークレーの名物政治学者だったマイケル・ローギンが『Ronald Reagan The Movie (映画としてのロナルド・レーガン)』という本でこのへんのことを論じてますが、父権的なレーガン像はトラウトマン大佐のイメージにも重なります。つまりランボーは父親としてのレーガンに守られていたからこそ、80年代にあれだけ大暴れすることができたとも言えるわけです。

ヴェトナム戦争映画で描かれなかったもの

もっともこれに対して、 80年代のアメリカはヴェトナム戦争映画がリアルで不条理な戦争を描 いた最盛期だったじゃないかという反論があるかもしれません。確かに当時は「プラトーン」(86)、「ハンバーガー・ヒル(87)」、「フルメタル・ジャケット」( 88)その他が目白押しですね。でも戦場だけに限らず、アメリカ社会をも覆いつつあった正体不明の暴力性、という点に注目したらどうでしょう。

こういう暴力性は60年代末から70年代に噴出し、いったん伏流化したあと、90年代に尖鋭化した人種対立を経て今日につながります。で、こういう正体不明の狂気をヴェトナム帰還兵に象徴させた映画は70年代に続々とつくられたんですね。たとえば 「ハイジャック(72)」のジェイムズ・ブローリン、「タク シードライバー」(76)のロバート・デ・ニーロ「ローリング・サンダー」(77)のウィリアム・デュヴェイン、「帰郷」(78)のブルース・ダーン......。いまでは「タクシードライバー」ぐらいしか想起されませんけど、 あの時代の「ヴェトナム帰還兵」は実に集合的に形成された陰惨なイメージだった。そしてその暴力性から正体不明の気味悪さを取り除いて、気の毒な暴力青年に変換したのが第1作の「ランボー」だった。

実際、 80年代のヴェトナム戦場映画は、いかに不条理であろうと映画館の外の空間と地続きだったとはいえない。だって 年代のアメリカは―― もう一度繰り返します――戦争してないんですよ。

そういえば80年代はスタローンと同世代のシュワルツェネッガーが登場してまさに「ハードボディ」時代の象徴になりましたが、ふたりを比べてみると両者の筋肉は「見せるため」という点で共通する一方、「魅せる相手」は対照的です。つまりスタローンというかランボーの裸体には、どことなくミソジニー(女嫌い)の気配がある。現在のスタローンのヒット作が「エスクペンダブルズ」シリーズという、おっさんだけの集団物語であることは、なんだか象徴的な気がしますね。

不在の90年代、そして「対テロ戦争」のなかで

じゃあその後のアメリカはどうなったか。

まず90年代は、湾岸戦争に始まって正規軍が 「国連軍」の名で「平和維持」にいそしむ時代になりました。その間に特殊作戦任務も進化して、グリーンベレーのほかにもデルタフォース、ネイヴィーシールズ、さらに各軍に特殊作戦コマンド が設けられます。が、それ以上に「ランボー」の 空白に影響を与えたのは 年にアメリカとヴェト ナムが国交正常化して、「怒りの脱出」で描いた ような恨みつらみが一掃されたことでしょう。

帰還兵の世代も一気に老けたように丸くなって、 昔の戦友どうしでヴェトナム旅行に出かけたりな んていうのが流行った時期でもありました。

そして21世紀。「9・11」同時テロで幕を開けた今世紀は、かつてのゲリラ戦とは似て非なる「対テロ戦争」の時代です。ここには明確な「戦場」はありません。だってテロは社会の心理に攻撃を加え、恐怖で相手を弱らせる戦術ですから。

それは「大義がない」というヴェトナム帰還兵 たちの嘆きとも異なる、恐怖とトラウマがぐるぐる循環する時代です。「ウロボロス」というのは二匹の蛇がお互いの尻尾を飲み込んでつながっている神話上の化け物ですが、いわばそんな感じ。「ハートロッカー」(08)、「アメリカン・スナイパー」(14)、「ドローン・オブ・ウォー」(15)、どれもまさにその出口のなさを描いているわけでしょう?

さて、そう考えると今回の「ラスト・ブラッ ド」が、かつてのランボー映画とは違う地平にあることが改めて実感されます。ランボーはずっとトラウマや正義と裏切りの相克に苦しんだ男だけど、彼にカタルシスが訪れる日は来るのか。そして行く手を見失って呆然とする我々の時代はどこに行くのか――。そう考えると、あれ、意外に重い映画なのかもしれませんよ。

【「ランボー ラスト・ブラッド」への道 全5回】

・「ランボー ラスト・ブラッド」への道① シルヴェスター・スタローン主演・脚本インタビュー はこちらから

・「ランボー ラスト・ブラッド」への道② 名台詞とともに振り返る 「ランボー」シリーズのこれまで はこちらから

・「ランボー ラスト・ブラッド」への道③ キリスト受難劇としてのランボー はこちらから

・「ランボー ラスト・ブラッド」への道④「西部劇」としてのランボー はこちらから

・「ランボー ラスト・ブラッド」への道⑤アメリカの戦争とランボー はこちらから

Rambo: Last Blood

2019年・アメリカ・1時間41分

監督:エイドリアン・グランバーグ

脚本:マシュー・シラルニック、シルヴェスター・スタローン

撮影:ブレンダン・ガルヴィン

音楽:ブライアン・タイラ ー

出演:シルヴェスター・スタローン 、パス・ヴェガ、セルヒオ・ペリス=メンチェータ、アドリアナ・バラーサ、イヴェット・モンレアル、オスカル・ハエナダ

配給:ギャガ

◎6月26日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国にて

©2019 RAMBO V PRODUCTIONS, INC.

©︎1982,1985,1988 STUDIOCANAL

いくい・えいこう/アメリカ文化学者。立教大学教授。著書に『ジングル・クルーズにうってつけの日 ヴェトナム戦争の文化とイメージ』『負けた戦争の記憶 歴史のなかのヴェトナム戦争』など。