スティーブン・スピルバーグやアラン・ドロンといった世界を代表する映画人と対等に仕事をし、尊敬された日本人はいただろうか?

『三船敏郎 生誕100周年×「キネマ旬報」創刊100周年』を記念し、過去の「キネマ旬報」アーカイヴから三船敏郎に関するよりすぐりの記事を「キネマ旬報WEB」にて連載する特別企画。過去に「キネマ旬報」に掲載された記事を読める滅多にないチャンスをお見逃しなく。

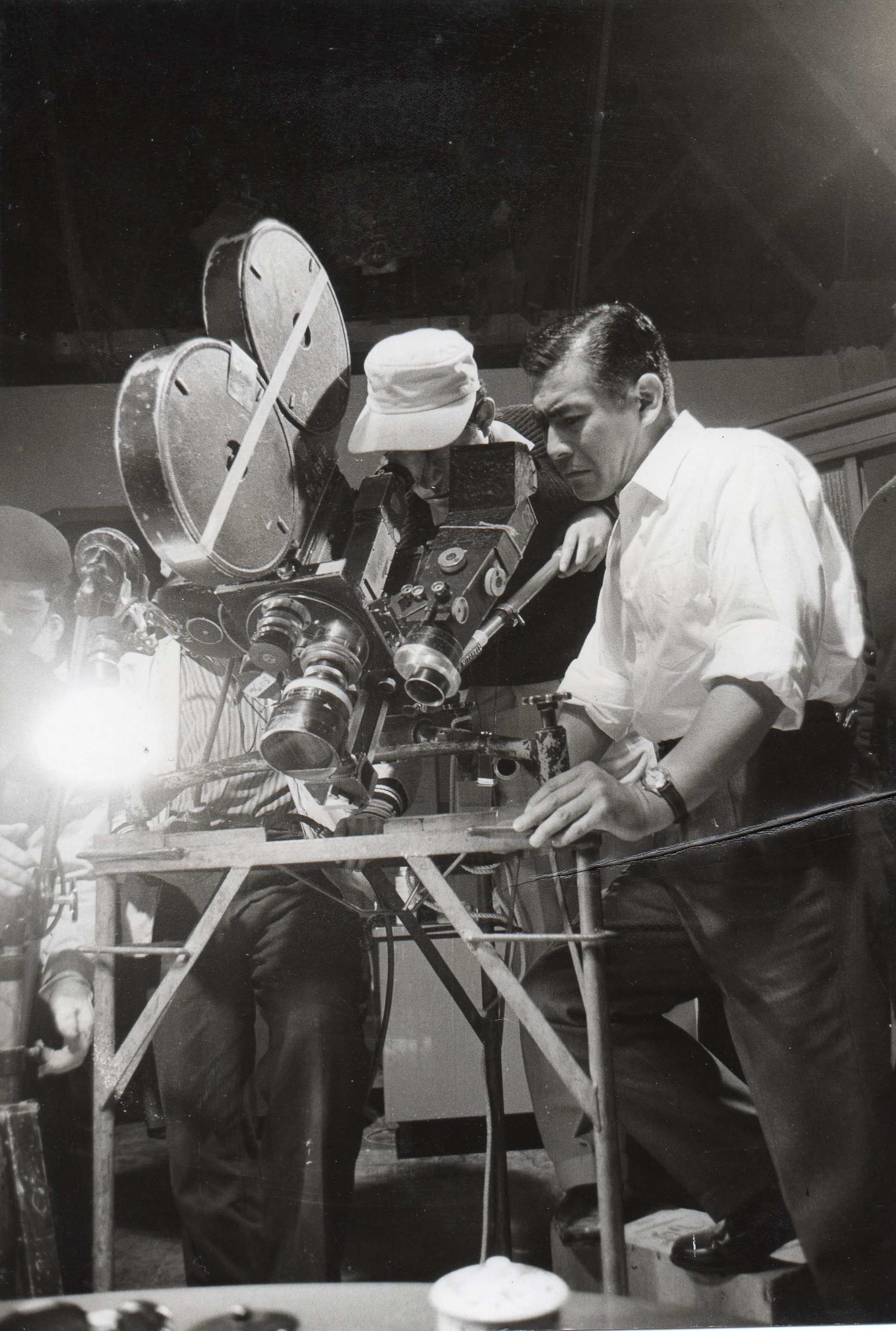

今回は、「上意討ち」を完成させて「日本のいちばん長い日」に出演中の三船に、俳優独立プロ経営のむずかしさと、独力でスタジオを維持しユニークな創作活動をおしすすめることのよろこびと苦しみを、三船敏郎本人へインタビュー。1967年7月発売「キネマ旬報」よりお届けいたします。

対談:三船敏郎×井沢淳 「まだこれからが本番」

「上意討ち」を完成させて「日本のいちばん長い日」に出演中の三船に、俳優独立プロ経営のむずかしさと、独力でスタジオを維持しユニークな創作活動をおしすすめることのよろこびと苦しみを聞いてみた……。

ヒットおめでとう

井沢:「上意討ち」はお客が、よく入っていますね。おそらく興収一億二千万円のレベルのところまで、いくでしょう、この人気の度合いでは。三徳までいってくれれば、なおいいんだが。

三船:ありがとうございます。でも、まあ多くを望めませんからね。一億二千万円あがったとしたって、こっちは一銭にもならん覚悟でいなけりゃ。(笑)

井沢:利益配分はないの?

三船:去年スタジオを建てる時に、中間の支払いとして相当数まとまった金が必要だったんです。その融通を東宝から受けて、こっちの建築費にあてちゃった。そういうことで、「上意討ち」をやるについても、これは仕切り値で請負いという形でやらしてもらいたい、あと利益のパーセント要求なんかはなんにも申しません、という形ではじめたんですよ。会社側が、それじゃなんだから、あるレベル以上あがったら、多少のうまみがなけりゃ張合いがないだろうといって、あるパーセンテージをつけてくれたんです。だから、私はなんにも言いません。いまさら配分が少ないとか、言えた義理じゃないんです。

井沢:でも根本的に、日本というところは、独立プロに利益配分がうすいところですよね。あなたはよく国際的に歩いているからご存知だろうと思うんだけれども。ヨーロヅパ形態でもアメリカの形式でも、メキシコの形式といえども、こんなことはないでしょう。あなたは、言えた義理じゃない、と言ったけれども。そうすると、日本では独立プロってのはできないことになる。

合理化には苦心した

三船:いまのような形では、できないでしょうね。今さら、こんなこと言っちゃいかんけれども。最初、八千二百万円なら八千二百万円という予算がきまったら、七千五百万で製作費をあげれば、七百万ぐらいの利益ば浮くわけです。それができなかった。もちろん最初から八千二百万円という線を出したわけじゃない。最初は九千五百万という予算を出した。が、会社だって、こちらから言ったものを、そうかそうか、と言ってハンコを押すわげじゃありません。いろいろあって、八千二百万でやれ、というところまでいった。それで、なんとか切詰めればできるんじゃないか、というのではじめた。スタッフだって、東宝を例にとっちゃいかんけれども。東宝でこのぐらいの写真だったら、七十名から八十名のスタヅフが編成されるんですよ。われわれはそんな贅沢は許されない、というので、監督以下三十五名です。そういう犠牲のもとに、「上意討ち」がいちおうできた。俳優費だってけっして安くはないんですけれども。これもみんな泣いてくれて、オーバーした分をぜんぶけずったという結果になったんですけれどもね。それでもなおかつ、アシが出ちゃった、ということなんですよ。

井沢:そもそも独立プロというのは、今までは五杜からはみ出た、あるいは昔、六社があったときに、イデオロギー的にいじめられた人が、独立して作ったものだったわけだ。ところがいま動いている独立プロというのは、ちょっと違う。今のままで五社の歯車のなかに入っていると、とんでもないことになってしまうという危機感をもっている良心的な人たちが、イデオロギーとはぜんぜん関係なく、独自で映画を作り出したわけだ。別に金を儲けたいということじゃない。儲けるなら他に、もうちょっとうまいことがあるわけだ。日本映画の危機がここまできたら、もう、おかしなことはしたくない、ということから、独立プロというのが新しい形で出てきている。そういうことじゃないですか。

独立プロの犠牲の上に

三船:そのとおりだと思いますよ。戦後の独立プロの動きは、イデオロギー的なものが多かったわけなんですが。われわれはそういうものはない。

井沢:それなのに、そういう独立プロの犠牲において、五社が儲けようとしている動きというのが、問題になるんだな。やっぱりどう動いても、五社という枠に突き当たるんじゃないですか。

三船:いまの日本の映画企業というのは、そういう形態になっているから、しょうがないわけですよ。彼らは配給網をがっちり握っているし、けっきょく泣くのは作るほうになりやすい。

井沢:それを承知の上で、なぜあなたはやられたか、ということだな。

三船:採算的に、メージャー会社ができないような合理的な作り方をすれば、できると思うんです。

井沢:八千二百万円の予算の場合は、一億かけてしまえば足が出る。これは小学生でもわかるような計算なんだが。

三船:七千二百万円であげれば、一千万円は浮くんです。確実にね。

井沢:この簡単な計算が、どうしてできないか。

三船:(しばらく沈黙。ウィスキーをとりに立上って、ゆっくり封を切り、一杯ついでぐっと飲んでから)やれると思うんです。いずれは、やってやろうと思ってるんです。

井沢:いずれはやるし、やれるだろう。つまり商品っていうものは、映画だけがおかしいんだけど。トランジスタ・ラジオ一つをとってみても、作るとき、その値段きめるでしょう。そのときに、従業員の数とか、一台売れたときにどうなるとかということをこめてコストをきめる。映画というのは、どうしてそういう基礎的なことができないのか。つまり、慈善事業をやっちゃいけないよね。やっぱり芸術家なのかな。どうしてもそこが、わからない。わざと、わからないふりをしているところもあるけれども、わからん。(笑)

三船:ううん。(ひたいにシワをよせる)

甘えちゃいかん!

井沢:前の時代の独立プロの人たちっていうのは、甘さがあった。ジャーナリズムとか新聞が、良心的映画だということでほめてくれたんで、甘えて没落した要素があった、と思うんですよ。あの時代は。だが、今度のあなたとか石原裕次郎君たちがやっていることというのは、甘えはないわな。甘えちゃいかんのだよな。

三船:そうなんだ。ちゃんと計算した上の合理主義でね。

井沢:もう一つは、ヨーロッパでもアメリカでも、そうなんだが、俳優というのは、あるレベルというか、あるところまでやっていくと、自分でプロデュースもしなければならないような時期がくるわけですよ。しなけりゃ、自分の内心がうつ勃として、どうにも押さえきれないときがくる。

三船:ヨーロッパでは、常識になっていますからね。そういうことは。

井沢:それを日本でせんぜんやれないというのは、低開発国だということですか。

三船:そうでしょう。まさに。その点では日本は、残念だが野蛮国ですよ。映画に関しては、ぜんせん後進困ですよ。

井沢:そうだろうな。

三船:メキシコあたりにしても、映画企業に対する、国立銀行まである。たいへん恵まれた作り力をしていますよ。

井沢:このあいたも日本映画全体会議なんていうのが、あった僕は行かなかったけれども、いろいろ報告を聞いてみますと、堂々めぐりをするわりです。してもいいんだけれども、いちばんの根本問題は、なんで日本映画界は、世界中のぜんぶがやっていることを、ようやらんのか、という問題にきませんか。くるでしょう。

三船:きますよ。当然。

実力で勝負をしたい

井沢:だから三船プロというのは頑張ってもらわにゃ困る、というのが僕らの意見ですよ。

三船:僕は別に、日本映画復興なんていった、おこがましいことを考えてるんじゃないんです。でもね、アメリカ一つを例にとってみたって、プロデューサーだって、監督だって、役者だって、ぜんぶ、みんな独立した人間が、一人で勝負していますよ。だからそういう風に勝負ができる形を、作りたいです「上意討ち」の一場面ね。日本の場合、プロデューサーは、みんな各社に属した社員プロデェーサーでしょう。ほんとうのプロデューサーがいない。他の分野だってそうですよ。仕事が一年間も二年間もなくて、給料だけもらっていると、意欲はなくなってきますよ。欧米では、役者だって、ぜんぶ一人一人、プロダクションをもっているスタイルになっている。そうでない人は、ちゃんとユニオンの大きな組織のなかにバンと入っている。それぞれがそういう活動をしているわげですからね。それが理想じゃないかと思う。そのために遅ればせながら、おこがましいなんて言われながらも、やっているわけです。

井沢:おこがましくないですよ、ひとつも。独立プロ、というような特殊な言い方が、だめなんだな。みんなそうなるのが本当は当り前なんだ。

三船:当り前ですよ。それがノーマルな状態なんだ、並みのことをやっている、というだけなんですよ。それが日本じゃ、入れられない。残念だな。だから、なにも役者だけがプロダクションを作れ、というんじゃなくて。日本の映画企業がもっと根本的にかわってこなければしょうがないんですよ、これは。二本立なんて、そんな、ばかなことは、止めなければいけないんだ。改革しなければならないものは、いくらでもある。ヨーロッパじゃ、映画やってるなんていったら、みんなに尊敬されるんですよ。それだけの、みんなちゃんとしたものをもっているんだ。この間、日本にも来たアントニオーニ。彼だって若い新進だって、一匹狼ですよ。才能をもったある一人の人間がいれば、その才能に投資をする人が、いくらでもいるわけです。だからアントニオーニは本国へぺ帰らないで、イギリスへ行ったり、アメリカへ行ったりして作品を撮れる。だから自由な、いい作品が生れる。

日本映画の鎖国状態

井沢:映画っていうのは映像が中心だから、声は国によって違うけれど、音楽とほとんど同じぐらい、インターナショナルなものなんだ。

三船:インターナショナルなものだと思いますよ。そこまでいかなければ、いかんと思うんです。あるメルクマールというか、歴史的時点というのは、いまはじまりつつあるというような気がする。では、そのあと、どうやればいいかという問題になるわけだけれども。「黒部の太陽」の監督に能井啓を選んだ、というのはいいな。そこでまた、いろいろもめているというのは、五社協定の問題が出てきたとしか思えないわけだが。それまで抹殺するということになると、これからの独立プロというのは、まだ五社協定の力のなかで、たいへんな努力をしなきべあいけないような気、がする。それぐらいたいへんでしょうね。

三船:そうだと思いますね。手続き上、ちょっとした誤りがあったことは認めるんですけどもね。難しい問題です。

井沢:そうとうしんどい。

五社の力を結集せよ

三船:われわれが考えたことは、新しい試みですよね。それに対して、そう既成の会社に損害を与えるものでなければ、そういう新しい形も、もっと大きな心で、もうちょっと抱擁してくれるものがあってもいいんじゃないか。それなら、やってみなさい、とね。つぶれたらつぶれたで、これはまた自分たちの責任でやっていることですからね。別に、どうしてもだめでした、お金を貸して下さい、なんて虫のいいことは言って行きませんよ。それを、大きな気持で見守ってくれるぐらいの度量はないものかな、ということなんです。

井沢:僕なんかの考え方では、こういうケースがあっていい、と思うわけです、日活系と東宝系の小屋が並んでいるところがありますよ、新宿でも、どこでも、地方へ行ったってある、その両方で、共通のスターを出しあって作った大作を写せばいい、と思うんだ。

三船:そのくらいのことを、やってもらえればね。それがもう一歩前進して、五社なら五社、ぜんぶが金を出し合って、各社が全技術障を集めて、生々と外国の映画祭に通用するような映画を、たまには作ってもいいんじゃないか、という気がしますね。かえって、ふつう一般の素人の映画ファンは、そういうことを言うんですよ。

井沢:とにかく、誰かドン・キホーテが出て、風車にぶつかってみて、経営者にちゃんとわからせることが必要な時代ですよ。

「黒部の太陽」のこと

三船:裕次郎君と組んで何かやろう、ということになったのは、三年前なんですけれども。当時、たまたま「馬賊」なんていう企画があったもんですから、どうだ、ということになった.こちらも、三船プロという看板はかけていましたけれども、まだなんにも、機材一つあるわけじゃなしね。今でこそ、まがりなりにも小さいスタジオができましたけわども。その当時はなんにもなかったわけです。製作費とか、仕事をする場所、配給など総ては、日活でもいい、東宝でもいい、ということだったんです。けれども、いろいろありましてね、この話は、こわれた。その後、二、三年期間があったわけですが。裕ちゃんと会うたんびに、是非そういう夢を実現したいと言っていた。それが私がたまたまヨーロッパへ出稼ぎに行ってる留守中だったけれども。こういう本がある、どうだろうといって、ミラノに送ってきた。黒部ダム建設の話です。原作はノン・フィクションですね。記録映画だったら同じ題材を前に日映新社も撮っています。各建設会社が岩波映画などに依頼して撮った記録映画もあります。日映新社が四年がかりで撮った映画は、前半スタンダードで後半ワイドですが、アジア映画祭で賞をとっているぐらいの、立派なものです。これを一つドラマとして、うまい具合に組立てられるんだったら、おもしろい材料じゃないかという話になった。みんなで準備をはじめたわけです。関電の社長をお訪ねして、全面的な協力をいただき、鹿島建設、大成建設、熊谷組、間組、佐藤エ業の各社の社長もじきじきにお訪ねして、協力方をお願いしました。そして、いよいよ、というところまできたんですがね。

井沢:苦労したわけたな。

映画人は考えなきゃ

三船:急遽、裕ちゃんの写真をやったことのある熊井啓監督は、この人が、一年ばかりぜんぜん遊んでいるというんで、素材を彼に見せた。ところが、是非やりたい、といってくれた、僕もこの人は、はじめてだったんです。「日本列島」と「死刑囚」という写真があったということは知っているけれども。失礼だけれども、見てない。紹介してくれるというので、会ったけれども。なかなかファイトがある監督さんです。

井沢:この人は、優秀ですよ。日本映画がもっとよい頃なら、ぐんぐんのびてる人です。

三船:それから、またいろいろなプロセスがあって、今日に至っているわけなんですがね。

井沢:これは、きっと解決すると思うな.、しかしそこまで抱くと、あなただってオール・マイティじゃないのだから、いいマネージャー、あるいはプロデューサーがほしいね。

三船:いや、いなくても「上意討ち」は出来たわけですけれどね。

井沢:とにかく、「グラン・ブリ」があれだけ当って、儲けて、三船君にギャランティを出しても、余りあるくらいの興行成績をあげている。ああいう事態が現実にあるわけですよ。アメリカのプロダクションはそういう計算ができる。日本の映画人は、考えなきゃいかん、という問題が結論にきますね。

三船 敏郎(ミフネ トシロウ)

三船 敏郎(ミフネ トシロウ)日本の俳優・映画監督・映画プロデューサー。1951年にヴェネツィア映画祭で最高の賞、金獅子賞を受賞した黒澤明監督「羅生門」に主演していたことから世界中より注目を浴び、1961年には主演した黒澤明監督「用心棒」、1965年にも主演した黒澤明監督「赤ひげ」にて、ヴェネツィア国際映画祭の最優秀男優賞。その他にも世界各国で様々な賞を受賞し、アラン・ドロン、スティーブン・スピルバーグなど世界中の映画人たちへ多大な影響を与えた、日本を代表する国際的スター。1920年4月1日 - 1997年12月24日没。