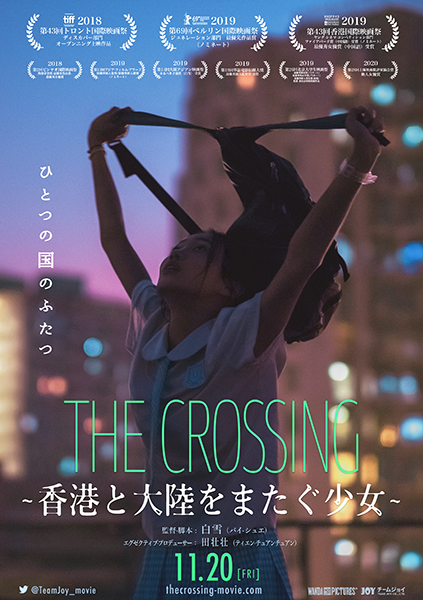

香港へ「越境通学」する女子高生の青春を描く──「THE CROSSING ~香港と大陸をまたぐ少女~」白雪監督インタビュー

香港へ「越境通学」する女子高生の青春を描く──「THE CROSSING ~香港と大陸をまたぐ少女~」白雪監督インタビュー

2000年代、中国の大陸から香港に渡り出産するケースが増えた。生まれてくる子に香港の身分証を取得させ、優れた教育の機会を与えることが目的だ。こうして誕生した子供たちは、香港のIDを持ち、深圳など大陸にある家から「越境通学」するようになる。

中国映画「THE CROSSING ~香港と大陸をまたぐ少女~」は、そんな越境する少女ペイのヒリヒリするような青春を、躍動感のある映像で切り取った白雪監督の長篇第1作目だ。原題の「過春天(春を過ぎる)」は、ペイが心の拠り所を求めて足を踏み入れる密輸団が「商品が無事税関を通った」ことを表す言葉。ボーダーを越えて、難関を越えて、このデビュー作は、中国から若き才能がまた一人世界へ羽ばたく宣言なのかもしれない。

ボーダーで起こる物語に心惹かれます

第14回大阪アジアン映画祭コンペティション部門で上映され、「来るべき才能賞」を受賞した本作は、深圳に住みながら香港の学校に通うという特異な環境下で日常を送る女子高生を主人公とした青春ドラマでありサスペンスだ。これが長篇デビュー作となった白雪監督に、映画づくりについて、そしてアイデンティティの所在の問題や近年の若手中国人映画監督の活躍について、多岐にわたって話を聞いた。

──深圳から香港に越境通学する少女ペイが主人公です。資料で中国の西北部のご出身だと読みましたが、この地域に詳しかったのですか?

白雪:生まれは甘粛省の蘭州です。1990年代の改革開放の影響で、チャンスを求めて南へ行く人が多かった時代に、私の両親も香港に隣接する深圳に移り、私は6歳から18歳までそこで育ちました。あの地域のことは多少詳しいと言えますね。私自身も香港の文化にかなり影響を受けて育ちました。

──越境通学生を主役に映画を撮ろうと考えたきっかけは?

白雪:深圳にいた頃、香港とのイミグレーションでペイのような越境通学生をよく見かけて、面白い集団だなと思っていました。世界的にも珍しい人たちではないでしょうか。彼女たちは、さまざまな面で二重の環境や教育から影響を受け、1人で2つの価値観を持っています。北京電影学院でMFA(芸術修士)取得のために学んでいた時、初の長篇作品のテーマとして、そんな特殊な集団をテーマに物語が作れないかと考えました。そこで知り合いなどを通じて越境通学する子供たちの取材を始めたのです。

──取材に2年間費やしたそうですが、具体的にどういうことをしたのですか?

白雪:インタビュー形式で取材を進めようと思い、知り合いを通して異なる年齢層の越境通学生たちとお喋りすることから始めました。幼稚園児や小学生のお芝居を撮るのは難しいので、高校生を主役にすると決め、そして主人公のペイをどんな人物にするか考えるところから、物語を作っていったのです。

どんな女の子なのか? やりたいことは何なのか? そんな風に人物設定を考えていくと、もしも私がペイならきっとお金を稼ぎたいと思ったので、密輸団に加わるという展開を思いつきました。イミグレーションで働く友人にも取材してロジック的に成立する題材だと確認し、このストーリーを書き始めました。

私は取材を重ねて創作に反映するのが得意です。インタビューを重ね、歴史博物館に行って香港の変遷を学ぶことなどに約2年費やしました。ペイの親世代の人や、香港に暮らすさまざまな階層や職業の人にも話を聞いて脚本に取り込み、密輸団のメンバーと一緒に取引場所を見に行ったりもしました。完成した映画を見て、リアリティがあると言ってくださる人が多かったのも、こうした取材が功を奏したのだと思います。

──ペイは香港の身分証を持ちながら、家は深圳にあるという、2つのアイデンティティを持った少女ですね。この映画を撮る過程で気づいた彼女のような子供たちの特徴はありますか?

白雪:大陸でペイくらいの年齢の子の頭にあるのは、まず学業のことです。大学受験は人生において避けられない一大事だと考えていますから。香港に行くと、特にペイのようにそれほど偏差値の高くない学校で学ぶような子たちは、未来が見えなくて、自分が何をしたいのかを探しているような感じがしました。きっと皆、求めているものも違うと思います。ペイのような越境通学生は、アイデンティティを持ちづらいのだと感じました。特に、両親の片方が香港人、もう片方が大陸の人の場合、たとえ自分が香港の身分証を持っていても、帰属意識の所在を聞くと回答を避けようとしたのです。むしろ、自分は香港の身分証を持っていて、両親はともに大陸の人だという子のほうが、自分は香港人だとはっきり答える傾向がありました。あとで考えて気づいたことですが、その意識の差は、そもそもの家庭環境の違いによるのかもしれないということ。たとえばペイのように、両親に別の家族や恋人がいるという、人には言えないような事情があると、答えられないかもしれませんね。

──監督は西北部の蘭州で生まれ、南方の深圳で育ち、北京で映画を学ばれた。中国人というのは生涯のうちに大きく移動する人々だという印象があるのですが、監督の帰属意識はどこにあるのでしょうか? 故郷ですか? それとも、大きく「中国人」だという認識?

白雪:中国はここ数十年で大きな変化を遂げ、大規模な人口移動が起こりました。私自身は、自分の身体を流れる血は原籍、つまり甘粛省のものだと思っています。だけど蘭州にも、深圳にも、それほど「我が家」という感覚はありませんね。18歳で北京に出てきてもう17年になるので、気質のようなものは甘粛省のそれだと感じますが、「我が家」といえば北京です。

──今年のヴェネチア国際映画祭ではクロエ・ジャオ監督の「ノマドランド」が金獅子賞を受賞、ルル・ワン監督の「フェアウェル」も全米で大ヒットするなど、中国出身監督の世界での活躍が目立ち始めました。今後、新たな視点で中国をとらえた作品が増えていくのではと想像しますが、中国映画のボーダーレス化についてどんな意見を持っていますか?

白雪:ボーダーで起こる物語には個人的にとても心惹かれます。自然と衝突が発生するからです。実は、次の作品は海外で撮る準備をしています。海外に行った中国人がその国で経験することを描く予定で、私にとって非常に新鮮でミステリアスなテーマなので楽しみにしているところです。どんなストーリーを書くとしても、人物と自分の中に何か関わりを見つけることが大事だと思っています。

世界規模で変化が起きるような気がします。以前受けたインタビューで、やはり自分のアイデンティティに関する質問をされたのですが、今後、世界との結びつきが密になれば、こういう質問自体がなくなっていくのではないでしょうか。今後留学する子供たちが増え、さまざまなものを吸収した彼らは、より寛容で広い視野を持つようになる。中国映画にも新しい変化が生まれると同時に、困惑も生まれるでしょうね。

──本作は取材や準備にしっかり時間がかけられていて、新人監督のデビュー作としてはとても恵まれた環境で撮られたのだなと感じました。白監督や「春江水暖〜しゅんこうすいだん」の顧暁剛監督など、長篇1作目からクオリティの高い作品を撮る若手が中国から次々登場していますが、映画監督を目指す若手にとって撮りやすい環境になってきているのでしょうか?

白雪:映画の作り手が直面する困難は世界共通で、食べていけるかという問題は考えなければいけません。私も、脚本執筆に費やした2年間、一銭も収入がありませんでした。大学を出てすぐ結婚・出産し、家族に金銭面で支えてもらいながら創作に励むことができたので、幸運だったと思います。

ここ数年、優れた新人監督が次々現れ、デビュー作からクオリティの高さが評価されています。市場が若い監督に注目し始めたということでしょう。若い監督の作品に出資しようという投資者が現れるようになった。私はたまたまそんな時期にぶつかっただけです。私のような「80後」(バーリーンホウ、1980年代以降に生まれた人を指す)の監督は、すでにある程度の人生経験を積み、語りたい物語を持っている。それが市場の変化とうまく重なったのだと思います。映画大学を出たての頃は強烈に伝えたい物語もなかったですし、市場も新人監督に映画を撮らせてくれるような環境ではありませんでした。

中国では映画祭などいろいろなところで優れた新人監督の企画と投資者を結ぶプロジェクトも行われるようになっています。私は中国映画監督協会というところが主催する「青葱計画」というプロジェクトから支援を受けて、この作品を撮りました。

──若手監督への投資が増えた理由は?

白雪:きちんと調べてはいませんが、私の印象だと、ベテランの監督やプロデューサーたちが後継者の育成を目的に、新しい力を映画界に引き込もうとしているような気がします。たとえば寧浩監督は文牧野監督の長篇デビュー作「薬の神じゃない!」(18)を製作し、この映画は社会現象となる大ヒットを記録しました。ベテラン監督が成熟していく一方で、若手は成長してくる。投資者にはいろいろな思惑があると思いますが、自らの製作会社でプロジェクトの中から若手監督を発掘して今後の映画制作につなげようとしているのではないでしょうか。

──監督はちょうど中国映画市場が急成長を始めた頃に中高生でした。どういういきさつで映画監督を目指したのですか?

白雪:私はたぶん、ちょっと個性的な高校生で、いわゆる芸術映画が好きでした。でも深圳といえば商売の町です。文化的な空気に餓えていました。そこで高校2年生の夏休みに、芸術学校がどういうものなのか、受験するにはどうすればいいのか知りたくて、北京にある中央戯劇学院の演技コースの短期クラスに参加したのです。北京では前衛的なお芝居を見たり、“内部資料用のDVD”で映画をたくさん見て学びました。大島渚監督や黒澤明監督の作品も見ました。印象的だったのは「青いパパイヤの香り」(93、トラン・アン・ユン監督)ですね。あの夏休みに、私の芸術への扉が開かれたと思っています。

文=新田理恵/制作:キネマ旬報社(キネマ旬報11月下旬号より転載)

白雪(バイ・シュエ)/1984年生まれ、中国・甘粛省出身。2007年に北京電影学院監督科を卒業、2013年に同大学院芸術修士へ進学。2年かけた本作の脚本が2017年に完成し、中国監督協会の第2回 CFDG 中国青年監督援助計画(青葱計画)で5強に選ばれる。同年、万達影業(Wanda Pictures)の出資を得て2018年に完成させた。本作は、第69回ベルリン国際映画祭や第43回香港国際映画祭など国際映画祭でも高く評価された。

『THE CROSSING~香港と大陸をまたぐ少女~』

●11月20日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国にて公開

●配給:チームジョイ

●公式HP:https://thecrossing-movie.com/

©Wanda Media Co., Ltd