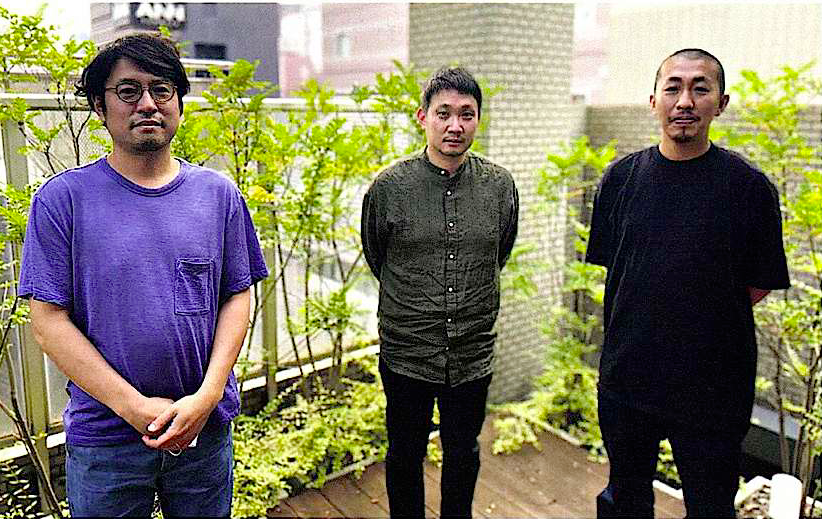

カンヌで4冠受賞!『ドライブ・マイ・カー』濱口竜介 × 三宅唱 × 三浦哲哉 鼎談

- 2021年08月20日

※本文中に一部映画「ドライブ・マイ・カー」のネタバレがありますのでご了承ください

「われわれは終わった後を生きている」という気分

「ドライブ・マイ・カー」の完成を祝し、濱ロ竜介監督をこの2人が囲んだ!

「きみの鳥はうたえる」(18年)の三宅唱監督は、たとえば『ユリイカ』18年9月号で濱ロ監督からの「公開質問」に答え、監督同士の緊張感のなかにシンパシーを送り合う仲。

そして三浦哲哉は、濱口監督の大作を分析し長篇評論『『ハッピーアワー』論』(18年、羽鳥書店)を書き上げた同時代の伴走的批評家。

3人は「映画演出の勉強会」をともに行う間柄でもある。映画となれば話はどこからでもはじまり千夜一夜は瞬く間、と申しますが3人の映画長話、どこまで転がってゆくでしょう?

こんな映画を作ってくれてありがとうございます

三浦 このたび濱口さんが監督された「ドライブ・マイ・カー」を観て、これはすごい映画ができたな、と心からしびれまくったかんじです。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」(85年、ロバート・ゼメキス監督)ばりのと言いますか、映画の流れに強烈に没頭させられました。主人公の家福(西島秀俊)たちは赤いサーブ900に運ばれ、ある意味で過去に戻っていく。そこで様々なパーツが交差し、やがて未来が開かれる。赤いサーブがデロリアンを彷彿とさせたというわけですが、エンタメとしての充実度がすごい。「こうすればもっと面白くなったんじゃないか?」とダメ出しする隙がなかったです。音楽も衣裳も、いちいち細やかですばらしかった。三宅さんはどうでしたか?

三宅 僕もすっかり「ドライブ・マイ・カー」の世界に夢中になりました。何が面白かったのか?まず「映画の中で舞台を観るのってこんなに面白かったっけ?」という点が、本当に新鮮な驚きでした。そして「映画のなかで舞台を観る面白さ」というのが、舞台のシーンではない日常のシーンにもじわじわと波及していき、「役者の演技を見るのってこんなに面白かったっけ!」「人が話したり黙ったり動いたり止まったりするのを見るのってこんなに面白かったっけ!」と呆気にとられ、ニコニコしてしまいました。物語がどんどんシリアスになるその行方を、息をつめて見守りながらも、同時に興奮し続け、映画が終わったときにはとても元気になっていました。一映画ファンとして、こんな映画を作ってくれてありがとうございます。また同業者として、多くの勇気をもらったこともお伝えしたいです。あともう一個、終盤で「あ、まだ終わんないで!」って声を出しそうになりました。

濱ロ いやあ、もう。ありがとうございます。お二人にそう言っていただけたら心から嬉しいです。

三浦 役者の演技を見る面白さ、と言えば、家福が多国籍の俳優たちをオーディションする場面で、私は最初に涙がだーっと出てきた(笑)。高槻(岡田将生)とジャニス・チャン(ソニア・ユアン)がチェーホフ『ワーニャ伯父さん』の一場面を演じるところで、高槻がいきなり大胆な挑発まがいの動きをし、それにジャニスがものすごく生々しく色っぽい反応を返す。即興的な新鮮さもありつつ、カメラの動きはぴたっと完壁に決まっている。台詞がまた二人の今後を告げる予言のように響いて、ぞぞぞぞ……という興奮が押し寄せてきます。一体どうやったらこうなるのか……たとえば具体的には何テイクぐらい撮られたのでしょう?

濱ロ あの場面は、キスシーンも含め乱暴な感じの肉体接触もあるので、2人の中で完全に合意ができていないと安心して演技はできない場面です。ぶっつけ本番ではいけなくて、演じる役者としては全部理解していないといけない。ソニア・ユアンさんの初めての出演場面でもあったので、事前に2日くらいやって、岡田くんとの「本読み」も大まかな動きも前日のうちに決めておきました。横移動での撮影がいわば「カット1」で、鏡に向いた岡田くんを撮るのが「カット2」。そしてソニアさんがメインで映るものが「カット3」。カメラの動きなどでNGがあれば止めて、それぞれ最後まで通せたものがOKテイクになっています。一方で家福らのリアクションをBカメで、下川龍一くんが狙っているという状況でした。この3テイクを、編集で組み合わせたんです。構想段階からすると、西島さんの目線を強調したアングルも撮りたかった。でも、これ以上やると俳優さんとの「信頼関係」が壊れそうな気がしたので、やめておきました。

三浦 「信頼関係」とは、どういうことですか?

濱口 もしアングルがほしくて追加して撮るとして、演技のクオリティのためには通してもらったほうがいい。すると、もう一度身体接触を伴う、非常に消耗するような場面をやってもらわなくてはならない。しかも演技に問題があるわけではなく、既に演技としては十分すばらしく撮れている。違うアングルで演技がこのクオリティまで再び至るとは限らない。特にソニアさんにとっては初日の撮影で、言語も文化も異なる不安のなかで演技をしている。闇雲に撮っている、役者を濫用している監督のように感じられる危険があると思いました。だから、家福目線のアングルは撮らずに、3テイクで構成しよう、と判断しました。

三浦 ソニアさんがぐっと岡田さんをみつめる表情などもきわめて印象的なんですが、濱口さんは、俳優たちにどの程度、指示をしていたんですか?

濱口 「本読み」をして、大まかなことを決めたら、基本的に本番での演技は、俳優にお任せしています。なのであの場面に限らず、演技のニュアンスは基本的に、俳優自身から出てきたものなんですよ。もちろん動きや方向は、指示をしますけど感情的な面は、俳優から「たまたま」出てくるものだと考えています。結果的に「俳優からたまたま出てきたものをたまたまうまく捉えられたな」というテイクのみをつなげていきます。そういう偶然を映画のなかでどう位置づけていくか、を考えて編集していきました。

終わっている。でも生きなければならない。

三宅 濱口さんの映画では映画と演劇が出会います。これまでに「親密さ」(12年)で若い役者が舞台を作り上げるシチュエーションを撮っていますが、「ドライブ・マイ・カー」では多国籍の老若男女の演劇を撮った理由を教えてください。

濱口 映画で演劇を撮るのって、やっぱり難しいところがあるんですよ。たとえば現在の演劇を参照するなら、身体パフォーマンス寄りの演技っていうものもあるけど、それは映画にすると、生身の舞台を観て感じるほどの緊張感は持ち得ない気がしています。そういうパフォーマンスを観ているときに観客の身体に起きることって、少なくともその演じる身体を観続けていないと、起こらないことなわけで。だから劇中劇の演技は、舞台的ではなく映画の演技と同じようにアプローチしたいと思いました。普通にセリフを覚えて、セリフを言う。ただ、その際に相手と相互発展する形で演技をしてもらう。そういうシンプルな演技を撮りたいと考えたときに「多言語演劇だとすごくシンプルに”相互作用し合う”演技ができる」と仮説を立てました。もちろん「言葉が通じない難しさ」というのはあるんだけど、それは「国際演劇祭に呼ばれる演出家」の前衛性として捉えられる要素です。結果として、すごくシンプルに「相手に反応して演技をすること」が、この言語的条件だからこそ生まれたと思います。人物の年齢幅が広がったのは、単純に上演する戯曲、『ワーニャ伯父さん』の登場人物の年齢分布がそうだから、という理由が大きいと思います。

三宅 戯曲を選択したのは濱口さんだろうと勝手に思っていたんですが、村上春樹さんの小説を読んだら『ワーニャ伯父さん』が出てきて「あれ、原作に忠実だったんだ!」と。別戯曲に変えることもできたかと思いますが、そのまま『ワーニャ伯父さん』を使い、より深めて短篇小説が約3時間の映画になっている。この戯曲に魅かれた点について教えてください。

濱ロ 『ワーニャ伯父さん』の上演されるのも観ていたし、戯曲も読んでもいたんですが、ものすごく印象に残っている劇でもなかったんです。でも『ドライブ・マイ・カー』を読んで、家福がワーニャを演じるという前提で『ワーニャ伯父さん』を読んでみると、想像がどんどん膨らんでいって。家福がこれを演じるのはつらいだろう……という視点で読んだときに改めて、チェーホフのテキストの強度や普遍性に打たれる体験をしました。誰が思ってもおかしくないようなことがセリフになっている。みんなの根っこにそのまま届くような「すべての人の言葉」とでもいうものが、ここには書かれている、と気づきました。この映画が約3時間になった理由として、チェーホフのテキストにものすごく引っ張られたっていうのがあると思います。

三宅 「みんなのセリフ」ということに重なるかもしれませんが、『ワーニャ伯父さん』を見たり読んだりするたび、日本のこの20年間の空気も重なるなあ、と個人的に感じていました。チェーホフが普遍的で本質的なことを書いているからですが。ぼくが惹かれたのはドライバーのみさき(三浦透子)の存在。彼女は演劇ワークショップとは直接関係ないけれど、最も『ワーニャ伯父さん』的な人物だと感じました。若いのに、若くない。終わっている。でも生きなければならない。強烈な語りだけれど、いまこの日本に生きている自分の肌感覚に並走してくれる感じがありました。それが「ドライブ・マイ・カー」という作品が僕に突き刺さった理由かもしれません。

三浦 高槻も「一回スキャンダルで下された役者」っていう設定で、共通しますね。『ワーニャ伯父さん』でチェーホフが描いた「栄光の後の時間」が浸透している。

濱ロ なるほど。「われわれは終わった後を生きている」。たしかに、この映画にそういう気分はある気がしますね。

三浦 「一度終わってしまった人物」が集結する話なんですよね。イ・ユナ(バク・ユリム)も踊れなくなったダンサーだし。それぞれが過去のしがらみに足を取られていて、それゆえディープな交流が起こる。濱口さんの過去作の「震災以後」というテーマとつながっているし、ほんと「同時代」の映画だと感じました。

希望の映画

三浦 ただ同時に、ポジティブな力に充ちた希望の映画でももちろんあって、あるところから肯定的な変化が次々と連鎖していくじゃないですか。僕の印象だと、その決定的な起爆剤になったのが、木漏れ日が降り注ぐ広島の公園での立ち稽古の場面ですよね。ジャニスとイ・ユナが繊細きわまりないインタープレイを披露して、家福が「いますごいことが起きた」と言う(笑)。自分で言うのがすばらしいですよね。「連鎖が始まったぞ!」っていう予感に打たれて、2回目の号泣をしました(笑)。

濱口 ありがとうございます(笑)。

三宅 あの広島の公園の場面は、導入のパンから美しすぎて。「ヤンヤン夏の想い出」(00年、エドワード・ヤン監督)の冒頭の結婚式の場面に匹敵する美しさで、「シノミー(撮影の四宮秀俊)やったね!」って思いました。それに『ドライブ・マイ・カー』って、天候がすごくなまめかしく映っていますよね。回転している地球、つまり世界が刻一刻と動いている感じが、本当に居心地がよかったんですよね。

濱ロ ヤンの名前が…!嬉しいです。三宅さんは、「Playback」(12年)も「きみの鳥はうたえる」もシノミーと一緒に仕事をしてきたわけですけど、『ドライブ・マイ・カー』の撮影は、どうでしたか?

三宅 セクシーですよね。奥さん役の霧島れいかさんがとてもなまめかしい。ファーストカットから「こんなセクシーなカットから始まんの?!西島さんも脱いでんじゃん!!」って(笑)。ぼくがこう言うと下品な場面っぽいけど、とても品がある。寝室場面以外も当然セクシーで。特に皆さんの立ち姿、その美しさを捉える画面が印象的でした。しゃんと立つ人がたくさん出てくる、ってところにこの映画の美しさや品があるんじゃないか。そのなかで岡田さんだけは、わざと少しやわらかい身体所作にしていると思うけど、誰ひとり人間がふにゃふにゃしてないんですよ。特に、広島の事務局のお二人が最高!高槻の事件が起きた後に、駐車場で家福に選択を迫る、あの知性と立ち姿がとても好き。「ここに頭のいい人が写っている!」って思って。セリフ内容、目の向き、声のトーンもあるけど、あの立ち姿に「大人な映画だわ!」って本当に思った。立ち位置はどう一緒に作っているんですか?

濱ロ 「ここに立ってください」って立ち位置の指示はしません。本当にセリフだけを覚えてもらって。関係性というかシチュエーションで、互いの距離は自ずと決まるじゃないですか。「自然に止まってくれれば、撮りますから」って言って撮ったんです。シノミーがすごいなと思うのは、一人も立ち位置を決めて立たせていないのに「ここにカメラを置けば、この俳優をこう撮れる」という感覚的な理解がある。だから、役者たちはカメラのことを気にしないで動いていたと思います。にもかかわらずシノミーは常に調和を感じさせるようにレンズや距離を選択できる。これはどんなカメラマンでもできることではないです。

「家福が誰かを見ている映画」

三浦 クライマックスの話もしたいんですが、西島さんが三浦さんと、倒壊した家の前で演技をするロングテイクがあるじゃないですか。あそこは、もう出だしから西島さんのテンションが今までと違う。樵梓しているというか、それに引き込まれて、数分間、まさに息を呑んで見続けるしかない、というすばらしいショットでした。

三宅 あの2人を同じ画面内でワンカットで捉える、という選択ですよね。強い感情のやりとりがある場面って、邪魔したくないから2人一緒に撮りたいんだけど、でも顔に浮かぶ繊細なものが映らないかもしれない。じゃあ1人1人切り返しで顔を捉えたら安心かというと、そうでもない。カット数も増え、カメラが目線に入ることで演技の質が微妙に変わり、2人の間に起きるはずのことが消えてしまうかもしれない。

三浦 西島さんを見つめ続ける三浦さんの顔もまるごと撮ってるのがいいんですよ!

濱口 役者みんな素晴らしい演技をみせてくれた、と思っているんですが、一番基盤となったのは、やっぱり西島さんがちゃんと相手役を見聞きしてくれたことだと思ってます。基本的に『ドライブ・マイ・カー』は「家福が誰かを見ている映画」なんです。俳優一人一人見せ場があって、各々その場でちゃんと爆発してくれているんだけど、その支えは「家福、と言うか西島さん本人がちゃんと見て聞いてくれていた」ってところにある。撮っていて、それはすごく幸運なキャスティングだと思いました。一方で、その西島さんが心情吐露するクライマックスでは、三浦さんがその役割を担ってくれた気がしています。

三宅 三浦さんが、見つめ返すってことですね。

濱ロ そう。すべての演技がそうでなくてはいけないとは思わないけど、そういう互いに影響を与える「相互作用」による演技が、今回の作品には必要だと考えていました。

三宅 本当にそう思います。「今まで僕は正面から向き合ってこなかった」というセリフがありますが、その感情が、演技のスタイルやカメラのスタイルまでをも導いているというか、この映画全体の骨格になったのではないか。序盤の頃の西島さんは相手を鏡越しに見ていたり、玄関で会話しても同じショットには入らなかったり、お互いを正面からは見ていませんよね。それが終盤、西島さんが三浦さんの瞳そのものを見返しているのかはわからないけれど、とにかく顔と体は相手の正面を向いていることが、90度真横から捉えられている。そしてラスト、舞台劇『ワーニャ伯父さん』の上演場面。ここではついに西島さんの瞳を真正面から捉える。つまり西島さんが真正面から向き合い、見つめることができたように、今度は観客である我々が、映画の舞台上の演技に対して、正面から向き合う経験をさせてもらえる。そして、正面から見るとこんなにいろんなものが見えてくるんだっていうのを経験させてもらえる。

三浦 西島さんが涙を見せる場面が美しいのは、伏線が効いているからでもあると思います。俳優の熱演によって真情が露見する、というだけではない。序盤に音(霧島れいか)が家福に語る物語のなかで、音の心の奥底から出てきたらしい架空の人物がポタポタと涙でシーツを濡らすと描写されます。そのとても切実な涙を引き取って、家福が涙を流している。こんなふうに、いなくなった過去の存在の気配がふとありありと蘇る仕掛けが、いくつもなされています。音もそうですが、みさきを残して死んだ母もそうです。みさきがドライバーになると、家福は、そのすぐ後ろに座りますが、それはお母さんがかつて座っていたのと同じ場所です。いまを生きる誰かのすぐ後ろに、過去の存在が、いわば「背後霊」のようにいて、人物の巧みな配置によって、その気配がふわっと伝わってくる。いわば「背後霊映画」として本作を見ることもできるかもしれないと思いました。『ワーニャ伯父さん』の上演で、イ・ユナが家福を後ろから抱きとめるところは、多重に張りめぐされた要素が一挙に束ねられて、ここで最後に号泣しました(笑)。

三宅 霊つながりだと、水や水辺の場面がすごく多いなと思いました。湾岸の道路や橋、護岸の階段、そして雪原を選んでいる。濱ロさんは、なんでそんなに水辺に執着したんですか。

濱ロ 多いですよね(笑)。そこはやっぱりなにか……主題ってもんじゃないですか?涙もそうなのかもしれないけど、水が流れて、最終的に冷え固まって雪となるような、そういう映画企体の見取り図というのはあったように思います。

三宅 うわあ、楽しく作ってますね(笑)。もう一度見たくなってきました!もっと聞きたいので、また続きをどこかで。

構成・ゆっきゅん

映画「ドライブ・マイ・カー」

TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー公開中

原作:村上春樹 「ドライブ・マイ・カー」 (短編小説集「女のいない男たち」所収/文春文庫刊)

監督:濱口竜介 脚本:濱口竜介 大江崇允 音楽:石橋英子

製作:『ドライブ・マイ・カー』製作委員会

製作幹事:カルチュア・エンタテインメント、ビターズ・エンド

制作プロダクション:C&Iエンタテインメント

配給:ビターズ・エンド

(C)2021 『ドライブ・マイ・カー』製作委員会

2021/日本/1.85:1/179分/PG-12

公式サイト dmc.bitters.co.jp

©2021 『ドライブ・マイ・カー』製作委員会